2020-02-28 11:06 瀏覽量:23689 來源:中國食品報網

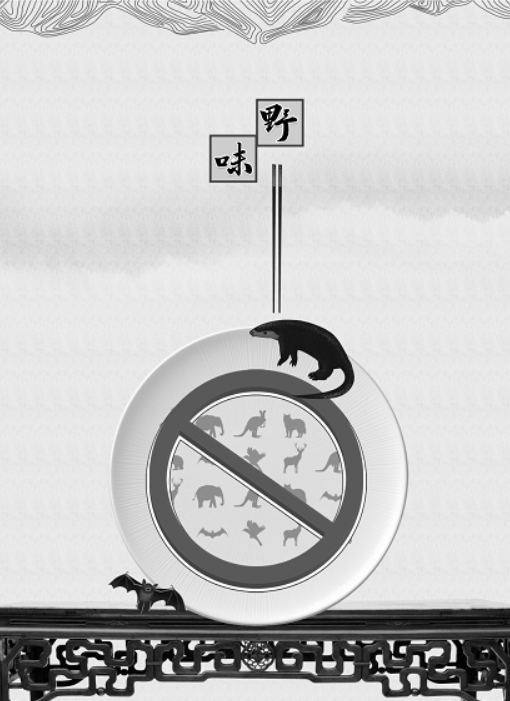

新冠肺炎疫情暴發以來,野生動物交易與濫食對公共衛生安全構成的重大隱患,引發了社會的高度關注,禁食野味的聲音再次響起。2月24日,十三屆全國人大常委會第十六次會議審議通過了關于全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定,并自公布之日起施行。

打野吃野味,在古代算是生存技巧;而在豐衣足食、食材豐富的今天只能被視為一種陋習,甚至是愚昧。“無物不可入口”的飲食觀念和對野味的嗜好,導致產生各種傳染病可想而知。對“野味”堅定說不,與動物和諧共處,這不是一道選擇題,而是大自然告訴我們的標準答案。

“野生必美味”的錯誤認識

在“茹毛飲血”的時代,人們本身就是靠獵取野生動物為食的,當時吃的自然都是野味。如同北宋大文豪蘇軾在《聞子由瘦》詩“土人頓頓食諸芋,存以熏鼠燒蝙蝠”末尾自注所說的那樣,當時在“澹耳(今海南島)至難得肉”。一些地方由于生產落后,生活條件艱苦,需要以野味來彌補蛋白質攝入不足。但對于中原地區而言,自唐代以后,絕大部分野生動物已經退出了餐桌。傳世的食譜里記載的食材都是常見的農牧產品,并非古籍中腦洞大開的光怪陸離。唐代韋巨源有一份《燒尾宴食單》,食單上記載的58個菜品原料多半是雞鴨魚肉及各種蔬果。韋巨源出身名門,在唐中宗時官拜尚書左仆射,顯赫身世、頂級高官再加上那桌進奉唐中宗的頂級宴會“燒尾宴”,這已經能夠代表當時的豪華水準了。這種奢靡炫耀的大宴不過如此,日常飲食可想而知。

不過到了清朝,野味又大量登上貴族們的餐桌。

至今流傳的“水陸八珍”,就是在乾隆時期成型的,其中就有鹿筋、蛤士蟆、熊掌、鹿尾、象鼻(一說犴鼻)、駝峰、豹胎、獅乳、獼猴頭等;而在上中下八珍中,也包括猩唇、駝峰、猴頭、熊掌、鳧脯、鹿筋、黃唇膠、豹胎及果子貍。當時很多文人筆記也有相關記載,認為“野生必美味”。吃野味的不良社會風氣可見一斑。

對于當時上層貴族而言,社會文明進步而“食野風”不減的原因是多種多樣的:有的人迷信吃了野生動物有滋陰壯陽的奇效,有的人懷著獵奇的心理認為野生動物的肉質比家畜更加鮮美可口,有的人用吃野生動物來炫富和顯示自己的高貴……現在一些人嗜吃野味,大抵也是這些因素作祟。

將吃野味變成一種嗜好,儼然是飲食文化史上的糟粕。野生動物被吃成瀕危甚至絕種自不必說,即便就人體自身健康而言,“野味”的負面影響,恐怕也不能避而不見。

“食野味致病”記載觸目驚心

查閱史料不難發現,關于“吃野味致病”的記載不絕于書。

清代政治家薛福成在《庸盦筆記》里記載過吃壁虎差點鬧出人命的案子。壁虎在我國古代屬于“五毒”之一,但有些人偏好食之。據記載,“平湖縣北有豆腐店伙,常食此物。”有一天,有個人抓到一條特大的壁虎,這伙計以往食用壁虎都要用豆腐皮卷起,這次看也不看,直接吞下。“一年后,漸覺消瘦無力,有江湖走方醫見而驚問之,謂腹中必有動物。”伙計的妻子回憶說,難道是他一年前吃下的那只壁虎?醫生于是將這伙計各竅閉塞,“僅留其口而倒懸之,咽喉周圍搽以藥粉,少頃,物從咽喉探出,急欲捉取,物既滑膩,一時不及措手,忽已縮入”。醫生說這可難了,病人倒懸太久容易昏死,可是現在將他解下來,恐怕那壁虎就再也不肯出來了。家屬們苦苦哀求,醫生只好將更多藥粉擦在伙計的咽喉部,“物再探出,立用鐵鉗夾住,眾人圍視,壁虎通身紅色血艷”。圍觀的人們目瞪口呆,“皆知毒物之不可妄食也”。

還有比吃壁虎更兇險的,亦記載在《庸盦筆記》中。當時的人們都以吃鱉為進補之法,有個上海鄉人,素以販雞為業,一天,他擔著一籠雞外出販賣,突遇大雨,避大樹下。“忽聞橐然一聲,有物自樹巔墜下,視之鱉也,大如九寸盆,首尾皆伸出五六寸。”鄉人將其捕置籠中,本來準備回家烹飪,誰知到家以后,發現籠雞皆死,才意識到這只鱉有劇毒,遂將其埋了,而棄死雞于地。第二天一早,他發現有黃鼠狼、野貓各一,死于雞旁,原來它們都是夜里吃這些死雞而中毒斃命的。

清代學者徐承烈在《聽雨軒筆記》中也記載過吃野味中毒的事件。徐承烈家鄉有人養鴨百許,忽然發現每天放鴨下河之后,都會少一只。養鴨人仔細觀察,“忽見一物出自中流,頭如斗大,色黃黑,兩目炯然”。他不知此為何物,邀集村民們各攜魚叉前往,“其物復于水中昂首出,遽前擊之,則已入矣。”多次捕捉沒有辦法,當地有位名叫道源的和尚說,現在正值冬天,河水很淺,此物的洞穴必藏在橋下的石頭里,咱們索性用石灰灌之,看它出不出來!鄉民們一聽都紛紛說好,于是買了十數石石灰,用小船運到橋下,“齊傾于橋下所見處,石灰入水,頃刻溶化,水皆沸騰,熱氣沖天而起”。那怪物忍不住灼燒,自沸處躥出,漁民們群舉魚叉攢戳之,將其殺死,撈上岸來,才發現是一條巨大的鱔魚,“遍體金黃而背微黑,目光如鏡,長及二尋”。有個膽子大的乞丐將其割而食之,無恙,于是將其截成十段,分給其他的乞丐,沒想到吃魚頭的乞丐突然發燒并陷入昏迷,眼看就要不治而亡,多虧有個醫生在附近及時用藥,才算痊愈。

另據記載,席卷整個歐洲,并奪走了2500萬歐洲人性命的黑色病(鼠疫),起因是當地生食土撥鼠內臟的傳統。

來自醫學家們的警告

明代李時珍在《本草綱目》里就總結了一大堆不能吃的“野味”:孔雀肉味咸、涼、有小毒,人食其肉者,自后服藥必“不效”;鴛鴦雖然好看,但跟孔雀一樣“肉味咸、涼、有小毒”,更可怕是食后頭疼、可以變成終生疾病;野馬“肉味辛、苦、冷、有毒”,多吃會“生瘡患痢”。甚至古來一直受到推崇的熊肉,雖然沒毒,李時珍也提醒,“有痼疾者不可食”,這句話本身,似乎就否定了民間所謂“吃啥補啥”的說法……

民國年間任萬牲園(北京動物園)園長的著名學者夏元瑜,曾經多次撰文從自身經驗談及吃野味的無用與危害,讀來不僅真實,而且觸目驚心。

“我做了半世紀的動物標本,老虎、獅子、鹿等肉不知吃過多少——肉是剝皮之后的剩余物資——吃完之后什么效果都沒見過。連吃了幾天老虎肉,我也沒增加一分的氣力。所以這些所謂的‘補’,我由于實際的經驗,一概不信。”

夏元瑜還特別強調吃“野味”容易感染寄生蟲病:“屠宰場的豬、牛、羊都要由獸醫檢疫過,獵取的野物可沒人檢驗它,它們的寄生蟲也最多,從前北美洲的熊多,有不少人全患了熊的寄生蟲,吃草的野獸的口鼻附近和四肢內側,也全易被旋毛蟲寄生,卵囊受高溫而不死。總之,吃了野物的內臟,進補的目的未必能達到,而被寄生蟲‘補’了去的機會卻很多。”

夏元瑜曾回憶說:“40年前上海市立動物園的一只老虎死于肺病,20年前圓山動物園的一只日本赤熊也由肺病而亡,(假如它們的肺里也有寄生蟲)您把這些沾滿蟲卵和細菌的肉吃下去,雖不一定傳染上疾病,我可請問您惡心不惡心?”

現代科學從另一個側面揭示了食用“野味”的風險——疾病。

研究表明,近年來世界各地出現的新發傳染病,如埃博拉、中東呼吸綜合征等,都和動物有關。統計數據發現,有超過70%的新發傳染病來源于動物。這些病毒存在于自然界,由于生存環境大多陰暗潮濕,極易大量繁殖,因而大多數野生動物體內都攜帶病毒。野生動物宿主并不一定致病致死,但由于人類食用野生動物或侵蝕野生動物棲息地,使得這些病毒與人類的接觸面大幅增加,為病毒從野生動物向人類傳播創造了條件,從而危及公共衛生安全。

2003年的SARS病毒最早也是從中華菊頭蝠傳播到果子貍,然后被嗜食野味的客人吃下肚。最終造成了8000人感染,死亡病例接近800人。

營養學家曾經把野生動物和家禽、家畜的營養成分進行過仔細分析,結果發現家禽、家畜的營養成分和野生動物的營養成分,實際上是相差無幾的。“吃野生動物能治病”這種說法,從現在醫學來講是沒有科學根據的,反而是野生動物引起的人類重大疾病比比皆是。食用野生動物,既不能益壽延年,也不能青春永駐。無論古人對“野味”有過怎樣的推崇,今時之人,理應有所取舍。

上一篇:安康富硒產業謀劃千億目標

下一篇:四協會聯合發布 《中國居民奶及奶制品消費指導》