2024-01-08 09:14 瀏覽量:22817 來源:中國食品網

農民起義英雄張獻忠沒有“血洗四川”——讀王綱《張獻忠研究文集》《張獻忠大西農民軍事》有感

文?/李后強?、林?彬?

李后強 四川省社會科學院教授、電子科技大學博士生導師

林彬 四川省社會科學院張獻忠研究中心秘書長、副研究員

近日再次深度閱讀四川省社會科學院研究員王綱兩本舊作《張獻忠研究文集》(四川師范大學電子出版社2010年)《張獻忠大西農民軍史》(湖南人民出版社1987年),非常感慨。

王綱研究張獻忠20多年,發表了大量為張獻忠平反、翻案的高水平文章,但沒有引起社會與學界重視,十分遺憾。他運用了大量地方志史料而不是文人創作資料,不是官方史料而是民間實錄材料,不是御用學者的編造而是社會獨立學者的觀點,實屬難能可貴,學界少見。

王綱是了不起的卓越歷史學家。王綱還為江口沉銀遺址的發掘提供了非常精準的信息,才有今天的重大突破和收獲。從王綱的研究成果可以得出結論,張獻忠“血洗四川”(“屠川”)是重大歷史冤案,是明清統治者為了自己的合法性和博取民心,強加在他頭上的不實之罪。歷史是當時的勝利者編撰的,失敗的死者無法申辯和澄清。300多年過去了,現在應該為張獻忠平反昭雪。

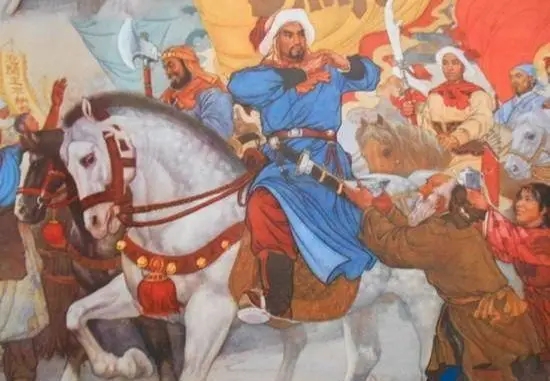

網圖

一、張獻忠沒有“屠川”的動機

大西政權的開國皇帝張獻忠沒有“屠川”動機。

(一)動機之念:屠川指向不明

動機是指促使人從事某種活動的念頭,在心理學上一般被認為涉及行為的發端、方向、強度和持續性。張獻忠是明末農民起義軍著名首領,與攻破北京城的闖王李自成齊名。他在起義后,數次率領部下反抗明朝統治,乘農民起義轟轟烈烈之機,不斷增強本部勢力,并在成都府建立大西政權,成為大西國的開國皇帝。張獻忠是農民出身,建立的大西政權已經統治四川三年,張獻忠與川民是和諧的統一體,他殺了四川人對自己有什么好處?他不得民心有什么益處?他不收稅?他不需要人干活?任何統治者都需要得民心,“得民心得天下”的道理都懂。張獻忠完全沒有屠川的“犯罪動機”,說他屠川在法理、情理上說不走。因此,沒有動機的“屠川行動”就顯得十分詭異。張獻忠一定是冤枉了,被栽贓陷害了。

(二)動機之惑:利誘威逼無效

明朝滅亡后,李自成被清軍所敗,清朝入主中原,張獻忠便依據所屬勢力,堅決與清朝抗擊。據史料,當時清朝統治者,曾多次對其進行招降,均被張獻忠拒絕。招降信認為,張獻忠前此擾亂,皆明朝之舊事,新的清朝將不再追究。張獻忠如審識天時,率眾歸降,自當優加擢敘,世世子孫,永享富貴,這是在許以富貴榮華,進行利益誘導。先禮后兵,隨后又威脅道:“倘遲延觀望,不早迎降,大軍既至,悔之無及”。無論是利益誘惑,還是武力威脅,都沒有讓張獻忠投降,反而加深了抗擊清軍的決心。因此,如果若張獻忠在“利益威逼”下投降了清軍,川民就不可能前后抗清32年有余。

(三)動機之言:民間傳說無憑

屠川的民間傳說不計其數。例如,張獻忠第一次率軍入川時,被明朝的女將軍秦良玉擊敗,心中留下了屈辱的仇恨,所以當他再次挺進四川時,就對四川人采取了瘋狂的報復行為。又如,張獻忠小時候隨父去四川賣棗。到達目的地后,父子將驢子系在一戶人家的門前,回來時正巧碰見大戶人家的家奴抽打驢子,張父急忙賠禮,但是家奴依然迫使他們擦凈地上的驢糞和驢尿。

據說,這件恥辱的事情在張獻忠幼小的心靈里埋下了仇恨的種子,由此導致了張獻忠屠川的惡劣行徑。還要更玄乎的傳說,小時候就聽了多次:說張獻忠入川,在行軍途中內急,于是不顧荒草野地蹲下大便,哪知被野草割傷了屁股,于是大怒,四川的草都如此惡毒,川人更毒,于是下令狂殺四川人。稍微思考就明白,這些民間傳說都是哄小孩的故事,沒有任何學術價值。若張獻忠早有屠川之心,他就不必將都城定在成都,也不可能順利建立大西政權。

二、張獻忠軍隊紀律嚴密不擾民

張獻忠的大西農民軍是一支組織健全、“五不”紀律嚴明的軍隊。

(一)獎懲分明,罰不避親

大西農民軍中的紀律是很嚴格嚴密的。“法素嚴,無敢爭者”。在大西農民軍中,有明確的獎懲制度。凡在戰斗中立了功的,則論功給獎;凡犯錯誤者,不論將帥士卒,同樣視情節輕重給予處分,不準特殊。即使是像孫可望、李定國、劉文秀、艾能奇那樣地位僅次于張獻忠的高級將領也不例外。劉文秀因警惕性不高,發生營內都司張斗南叛逃事件,受到嚴厲處分。張獻忠的大西農民軍紀律十分嚴格,“禁人帶藏金銀,有即赴繳”,“小卒掠得金銀悉獻主將,不許私匿。如藏銀三兩,即殺之。……此出目擊,斷無可疑”。 時人陳計長也說,大西農民軍是“三日一檢,不私囊金”。1644年,大西農民軍進攻重慶、成都等大城市后,一部分人經不起地主階級思想和生活作風影響,出現貪污腐化現象。針對這一情況,張獻忠重申了不得私藏金銀的紀律。《蜀難敘略》也說,大西農民軍中“凡子女玉帛 及一應貴重之物不得輒留,犯者死”。因此,由于大西農民軍對將士獎懲分明,一視同仁,在成都“城內,財寶金帛堆積無數,……不敢私,分毫盡繳。獻忠令王尚禮收庫”。

(二)節制之師,兵不擾民

大西農民軍所到之處,秋毫無犯,十分注意愛護人民的生命財產。1643年,大西農民軍在麻城一帶作戰時,“絕不擾民”。在湖廣地區作戰,是“三年免征,一人不殺”。 1644年9月,大西農民軍在四川洪雅縣貼過這樣一道布告:“凡爾處市鎮俱順民毋恐,家給大順錢綴于首,可不死,而山中作逆者當剿除之。”這里所指的“山中作逆者”,顯然是那些據險作亂的反動地主武裝匪徒。大西農民軍把人民與反動派是區別得十分清楚的。

1652年,李定國率領抗清大西農民軍進攻桂林和駐湖南長沙達半年之久,紀律都很好,“一不殺人,二不放火,三不奸淫,四不宰耕牛,五不搶財貨”(五不紀律),“對歸城則草木不動”。劉文秀在川、滇、黔作戰,“不妄殺一人”。《天香閣隨筆》說:“明春予至長沙,人皆言定國兵律極嚴,駐師半載,居民不知有兵”。李定國在桂林, “軍營城下,營中寂然無聲。師盡撒矣,城中猶不知。…… 紀律如此,可稱節制之師,故能以三萬之眾,出入兩廣,長驅千里……” 。大西農民軍與廣大人民群眾的關系親如魚水,所到之處都受到熱烈歡迎。可見,說張獻忠屠川,實在荒唐!

(三)密切關系,俘不虐待

大西農民軍中,規定了爭取明朝官吏和知識分子以及不虐待俘虜的紀律。凡投降或表示擁護大西農民軍的明朝官吏、知識分子都適當錄用,“各授以職” 。大西農民軍規定,戰場上不殺俘虜,不虐待俘虜,以化解矛盾,避免報復,削弱對方斗志。李定國在與緬人作戰也堅持了不殺俘虜的政策。“定國獲緬目不殺,善待之,諭令還永明王”。由于大西農民軍執行了上述紀律,不僅加強了部隊的紀律性和戰斗力,密切了官兵關系,而且孤立了敵人,壯大了自己,特別是加強了軍民關系,受到人民群眾的熱烈歡迎和廣泛配合。

(四)團結力量,降不歧視

大西農民軍“不戰而屈人之兵”,團結一切可以團結的力量,優待投誠人士。早在1633年(崇禎六年)12月,大西農民軍在湖北竹山作戰時,一個姓陳的竹山守御所百戶就向大西農民軍投誠了。1641年( 崇禎十四年),明總兵黃得功部更成批地向大西農民軍投誠。知識分子也不斷被爭取到部隊中來,特別是大西農民軍入川后,更是大量地參加到農民政權中。

雍正《四川通志》認為,張獻忠“懸偽職逼勒士紳,籠絡甚眾”。 川民與大西農民軍的關系更是魚水相依,十分親密。1640年(崇禎十三年)2月,大西農民軍因瑪瑙山之戰失利,暫時隱蔽在興歸山中休整,供給極端困難,這里的人民給予了熱情的支援。1642年5月,大西農民軍在舒城,受到當地人民的熱烈歡迎。1643年9月,大西農民軍到湖南萍鄉縣,萍鄉“士民牛酒迎”,“路相屬” 。1644年,大西農民軍來到四川射洪縣,群眾“開門迎降”。 1647年進駐川南遵義府,人民群眾“俱焚香豬酒糧草遠迎十里。可望等住遵義十日,秋毫不犯。”

(五)強化訓練,戰不退縮

大西農民軍的創建和野戰的指揮組織嚴密。大西農民軍逐步建立步兵、騎兵、水師、孩兒軍、婆子營等軍種。張獻忠還專門設立“新營”,加強訓練成批加入農民起義隊伍的新戰士;其中:步兵、騎兵,是大西農民軍的主要組成部分。由于大西農民軍長于野戰,“故騎卒多精銳”。 1642年(崇禎十五年)6月,張獻忠在巢湖建立了大西農民軍中最早的“水師” 。

1642年(崇禎十五年), 崇禎王朝垮臺的大局已定。大西農民軍不再長期于秦、蜀、晉、豫以及鄂西一帶山區作戰,主要任務是轉戰于長江中下游河湖縱橫的地區,攻取大城市。大西農民軍強化野戰的指揮組織,上戰場絕不允許退縮,“每戰,……乃選一人當前,名曰‘領頭子’,其余魚貫而進。頭子不過五六,有進無退。若受傷,游騎飛報;重傷呼喚,其人始退,次者序進,退步必斬,易三頭子,必鳴金收兵,率眾奔矣。戰勝,則盡以前物賞之,故兵不多而戰常勝” 。

三、張獻忠錢財來自多年積累

四川眉山市彭山區“江口沉銀”考古發掘證實,張獻忠大量的金銀財寶來自多年的積累。

(一)江口沉銀,背后主角

學術界已經證實,“江口沉銀”背后的主角是張獻忠。費密《荒書》、徐鼒《小腆紀傳補遺》和彭遵泗《蜀碧》等均記載張獻忠大西農民軍在彭山區江口(即:府河與岷江交匯處稱為“江口”)與楊展作戰,船被焚沉之事。張獻忠的戰船,“首尾相銜,驟不能退。風烈火猛,勢若燎原。展急登岸促攻,槍銃弩矢,百道俱發,賊舟盡焚,士卒糜爛幾盡。所掠金玉珠寶及銀鞘數千百,悉沉水底”。但無論是“主動沉銀”還是“被迫沉銀”,都說明張獻忠“江口沉銀”確有其事。據多次考古發掘證實,大量的珍貴文物均屬于戰利品,出自于官僚富豪人家。

王綱研究員基于多年扎實的學術研究,1999年4月給四川媒體《成都商報》最早透露了“江口沉銀”的準確信息,從而引起政府和社會廣泛重視。如果沒有他的啟發,“江口沉銀”還是民間傳說。2013年9月,81歲的王綱先生與世長辭。作為張獻忠“江口沉銀”的先驅考證人,他沒有等來遺址被確認的消息,實屬遺憾。

(二)主動沉銀,精心策劃

張獻忠料知大勢已去,兵敗已成定局,便早作準備,精心策劃,組船沉銀于江口。當時戰亂親歷者楊鴻基在《蜀難紀實》中所記載的“獻忠自知不厭人望,終無所成,且久賊之無歸也,思欲挾多金,泛吳越,易姓更名,效陶朱之游。于是括府庫民兵之銀,載盈百般,順流而東,至彭山之江口,初心息變,乃焚舟沉鏹而還”,是可靠的。曾在張獻忠大西農民軍中服役,并在大西國掌管行政財糧戶口及法制大權的歐陽直,所著《蜀亂》(又名《歐陽氏遺書》)中記載,張獻忠大西農民軍將這些金銀珠寶“收齊裝以木鞘箱籠,載以數十巨艦,令水軍都督押赴彭山之江口沉諸河”中。

(三)被迫沉銀,交戰失敗

張獻忠的大西農民軍在江口被楊展戰敗,被迫沉銀而逃。曾親自組織“飛來營”與張獻忠大西農民軍作戰的四川新繁縣人費密著《荒書》說“獻忠盡括四川金銀作鞘,注彭山縣江口,楊展先鋒見賊焚舟,不知為金銀也。其后漁人得之,展始取以養兵。徐鼒的《小腆紀傳補遺》和乾隆四川丹棱進士彭遵泗的《蜀碧》等均記載張獻忠大西農民軍在彭山縣江口與楊展作戰,船被焚沉之事:(順治三年)秋七月,張獻忠聞楊展兵勢甚盛,大懼,率兵三十余萬,載金寶千艘,順流東下,與楊展決勝負于彭山江口,擬乘勢山峽,變姓名,作鉅商。張獻忠的戰船,“首尾相銜,驟不能退。風烈火猛,勢若燎原。展急登岸促攻,槍銃弩矢,百道俱發,賊舟盡焚,士卒糜爛幾盡。所掠金玉珠寶及銀鞘數千百,悉沉水底”。士卒輜重喪亡略盡,張獻忠復奔還成都。

(四)金銀珠寶,三大來源

江口沉溺的金銀珠寶主要來源于三個方面:一是張獻忠的大西農民軍在十多年起義戰爭中大量繳獲的戰利品。張獻忠從1630 年(崇禎三年)在陜西發動米脂十八寨起義以后,到1644 年(崇禎十七年),先后轉戰秦、晉、豫、皖 、湘 、贛 、楚 、蜀等十多個省,破黃陵,擒藩王,繳獲了大量金銀珠寶戰利品。這些金銀珠寶除在作戰中開支、賑濟百姓等花去了部分外,其余均攜至成都存儲。二是收繳的明蜀王朱至澍及四川宗藩、官僚的財產。張獻忠攻入成都后,收繳了其富與秦藩、楚藩齊名天下的蜀王朱至澍及有關宗藩、官僚的財產。三是向富民、大賈征收的稅銀。張獻忠在成都建立大西政權的同時,“籍富民大賈。飭各州郡籍境內富民大賈,勒輸萬金,少亦數千金”。

張獻忠從以上三個方面集中到成都的金銀珠寶確實是很多的。張獻忠在成都建立大西政權時,曾于(成都)前門外,鋪簟滿地以收之……金銀山積,收齊裝以木鞘箱籠,載以數十巨艦(據江口一帶老百姓流傳張獻忠沉銀24船)。 從沉銀的銘文可知,主要是川外的戰利品,說明沒有屠川行為。

四、明末清初四川人口減少不全是張獻忠所為

明末清初,人禍與天災共同造成四川人口銳減,并非是張獻忠所為。

(一)明末清初四川人口銳減

《明史•張獻忠傳》載:張獻忠“共殺男女六萬萬有奇”;清史中也說張獻忠“共殺男女六萬萬有奇”,因此,以訛傳訛,流傳甚廣。但據所載人數自相矛盾的同一部《明史.地理志》和賈大泉·陳世松主編《四川通史》載,1578年(明萬歷六年),四川的總人口是3102073人(計262694戶),沒有那么多川人供張獻忠殺。多年戰亂與自然災害,最終造成四川人口銳減。據《中國人口通史》估計,明末四川人口有600余萬,到清初“湖廣填四川”之前,只有60余萬,十口僅存其一,創下有史以來四川人口最低記錄。

張獻忠1643年入主成都,1644年建立大西政權,1646年被清軍所滅。這三年多時間里,張獻忠平均每天應殺多少人?其實,張獻忠入川后,就效仿劉備修養生息,企圖東山再起,川民是他重要的兵力資源,怎么可能濫殺無辜!在張獻忠死后川民奮勇抗清20多年后——即直到1681年(康熙二十年)才被完全平定,如果張獻忠屠殺了這么多川人,那清兵就是他們的救世主,還哪來的川人抗清呢?“天下未亂蜀先亂,天下已治蜀未治”,連年的戰爭造成民不聊生,無辜百姓被屠殺殆盡!

(二)清軍入川后的三次戰爭

清朝統治者對于自己屠殺川民的種種殘暴行徑百般加以遮掩,以致今天還有不少人堅信四川人口的損耗與清朝無關。其實,清朝對四川的大屠殺主要有三次。

一是肅親王豪格入川。1647年(清順治三年),肅親王豪格領兵入川鎮壓張獻忠的大西農民軍及南明各地方武裝。豪格入川后第一仗就是在大西叛將劉進忠的引導下,于西充襲殺張獻忠。有關張獻忠被襲殺后清軍的行動,王先謙在《東華錄》如是記載“復分兵四出,破賊營一百三十余處,斬首數萬級”,依據這則史料多數治史者認為清軍殺的“數萬級”都是大西將士。直到順治七年,清軍在川北進攻民寨打糧時還是如此殘酷“上寨斬殺逆賊百十余人,跳崖跌死者無數,……所獲婦女,小子,牛只,器械,分賞有功。”清軍打敗大西農民軍后,即將主力調到川東與“姚黃”武裝和南明殘軍作戰,“四年八月,遵義、夔州、茂州、榮昌、隆昌、富順、內江、寶陽諸郡縣悉定”,川東并沒有受到所謂張獻忠“屠川”的影響,社會經濟狀況遠比川西為優,然而在這次清軍與“姚黃”武裝和南明殘軍作戰之后,川東軍民受到了重創。

二是搜剿夔東十三家義軍。1664年(清康熙三年),清軍對夔東十三家義軍進行了殘酷的鎮壓。夔東十三家義軍大多是原大順軍余部,自順治八年離開廣西后在川東鄂西建立一塊穩固的根據地。義軍領袖們在根據地內“招徠撫集,百堵皆作,籍什一之賦而民減租,革鹽法之弊而稅課豁。”使以夔州為中心的社會經濟得到恢復,人民安居樂業。比起四川其他地區,夔東一帶稱得上是一塊“樂土”。但是,二十萬清軍的會剿改變了這一切,清軍在擊敗起義軍后,竟采取類似后來日軍的“三光”方式,派出大批兵丁“四處搜剿”,用他們自己的話來說就是“掃穴無遺類”。四川總督李國英上疏說“數萬巨寇,……無一漏網”,在這些得意洋洋表功的背后,多少無辜百姓死于一旦!

三是吳三桂亂川。1674年(清康熙十二年)到1682年(康熙二十年)的“三藩之亂”中的吳三桂,對川民采取“殺光”政策。據載:吳三桂年近七十,淫虐無度,虜人婦女,所在地方,劫掠財賄。有不從者,即誣以罪,傾其身。宏妻姜氏,尤嗜賄利,于保寧多畜無賴為義子。凡犯一惡情理難容者,賄投姜門,問刑者即莫敢問。廣(廣元)、南(南江)、通(通江)、巴(巴中)、太平(萬源)諸州,宏兵絡繹不絕,勒索居民,十室九空,或涉深山窮谷人跡罕到之地,尚不得免。稅及屠者、草履、雞子,一切誅求。生靈涂炭,怨聲滿路。

清軍吳三桂的敗兵所至,浩劫不停;敗兵奔駐雅州,名山兩地,民間谷豆蕎麥盡掠,雞鴨牛羊盡殺,瓦屋茅舍盡毀。人民無依,悉赴川西謀生。1686年(康熙二十四年)之后,官方統計四川人口降到只有“一萬八千零九十丁”這一歷史最低值就是直接的反映。這種殘忍的鎮壓方式,在四川竟然持續了很長時間。為了隱瞞真相、欺騙老百姓人,清朝居然把他們自己干的這些大屠殺全部栽贓給張獻忠。

(三)其它戰爭及其自然災害

一是南明軍。南明楊展是為四川人著想,但楊展因為他管轄的地盤逐漸富裕,在1648年被袁韜和武大定殺害。早在張獻忠身亡以前,南明官軍對農民起義進行了拼命的反撲,殘酷屠殺川民。史載,明軍“將無紀律,兵無行伍,淫污劫殺,慘不可言。尾賊而往,莫敢奮臂,所報之級,半是良民。”順治四年六月,南明官軍王祥部總兵王命占領順慶,“其始也,每家給免死牌一張,需銀若干兩。其繼也,每牛給牛票一張,需銀若干兩。未幾,而牽其牛,掠其人,掘其糧,焚其室,胥西南之民而兵之。”順治六年,南明官軍曹勛部駐雅州,“其兵亦不易得食,于是糾合焦英等隊外掠西道,內掠雅邊,豆、麥、高粱搜括無一粒。遺黎草根、木皮充腹,迨盡,僵尸滿路,城鄉至顯設賣人肉湯鍋。”故當時亦有“寧遇惡虎,不遇曹部”之諺。

二是地主武裝。地主武裝也是這樣,如雅州“黎神武等所為,殘忍妄誕,凡有俘獲及挾仇相害者,但云從賊,無不手刃之。”這些地主武裝,在其轄區內大肆掠殺人民,如順治二年十一月,南明監建黎軍范文光“駐節雅州”,“分兵劫掠”,以致“雅民剝床見膚,各星散逃去”,“又縱兵擄掠,雅安民遭害甚慘”,所以當時有“寧逢赤眉,不逢文師”之謠。在人民看來,大西農民軍(“赤眉”)比地主武裝好。

三是姚黃土軍。“姚黃土軍”,是另一支農民武裝勢力——姚天動、黃龍的部隊。川南地區主要是南明和姚黃的地盤。隨著清軍入川,他們之間互相爭奪,為了地盤和糧食,導致川南“孑遺者百無一二”。有個馮氏家族寫了本《馮氏歷亂錄》,在書里對當地“姚黃土軍”任意肆虐和清軍開道殺人都有描寫。張獻忠因戰爭所殘害的民眾主要在川西一帶,清軍、南明和“姚黃土軍”所殘害的民眾主要在川南一帶。

四是自然災害。明末清初,四川除戰亂之人禍外,還有天災——瘟疫、饑饉與虎患。順治初年,瘟疫等災害席卷大半個四川,川北蒼溪、達縣等地“大旱、大饑、大疫,人自相食,存者萬分之一”。虎患也大擾蜀土,“有耕田行路,被老虎白晝吞食者,有鄉居散處,被老虎夤夜入食者;及各州縣,城垣倒塌,虎亦有徑行闌食者”。康熙初年,由廣元入蜀赴任的四川巡撫張德地,在川境內行數十里,絕無炊煙,又“舟行數日,寂無人聲,僅存空山蕪麓”,到了成都,則“舉城盡為瓦礫,藩司公署久已鞠為茂草矣”。康熙《成都府志》也說,其時的成都:城郭鞠為荒莽,廬舍蕩若丘墟;百里斷炊煙,第聞青磷叫月;四郊枯茂草,唯看白骨崇山。

因此,明末清初,川民死于天災與人禍“三七開”。即“人禍”——包括張獻忠、姚黃等農民武裝勢力、殘明軍隊、清軍、地方土豪、吳三桂亂川等各種戰爭的危害,死于“人禍”的川民為十分之七(其中死于張獻忠戰爭的川民不到十分之二);“天災”——包括饑餓、疾病、瘟疫、洪災、逃離等自然災害帶來的危害,死于“天災”的川民為十分之三。

五、張獻忠是偉大的農民起義英雄

張獻忠與李自成一樣,是明末清初涌現出來的中國農民起義英雄。

(一)削弱封建統治階級利益

張獻忠在戰爭中矛頭所指和首要打擊的是朱氏宗藩,實際上就是朱家王朝,削弱封建統治階級利益。朱家王朝的殘暴統治,是造成人民困苦的根源。因此,明朝農民革命的矛頭就主要指向朱氏宗藩。 1635年(崇禎八年), 張獻忠與高迎祥等自滎陽東下安徽,打擊的主要目標是明朝中都鳳陽。原來這兒有明朝開國皇帝朱元璋父親朱世珍的陵墓。這是神圣不可侵犯的。“鳳陽皇陵所在,近境取寸木,法皆死。”張獻忠大西農民軍不但一舉消滅了駐守鳳陽護陵的明官兵,而且焚毀了皇陵,懲殺了頑抗的守陵太監六十余人。這一革命行動,引起了明朝統治集團的極大震怒。崇禎皇帝朱由檢聞訊,喪痛已極,“素服哭,遣官告廟,逮漕運都御使楊一鵬棄市”。

(二)創造農民安居立業條件

張獻忠在農民革命戰爭中施行了一系列有利于農民的經濟政策。如為貧苦農民奪取土地,他攻克湖南常德、武陵等地,在嚴厲鎮壓敢于反抗大西農民軍的明朝首輔大學士楊嗣昌的家族的同時,通令各地凡“霸占土地,查還小民”。張獻忠賑濟貧民,免征租稅,他在湖南作戰時,亦散財濟貧,發栗賑饑。張獻忠在湖南、 四川等地先后施行“三年免租”政策,為貧苦農民休養生息,安居立業創造了條件。張獻忠大力發展農民文化,行文用口語和簡筆字;鎮壓反動寺僧,蔑視封建神權。張獻忠廣泛地團結四川邊區的少數民族,“邊郡新附,免其三年租賦。”各土司,“降者仍其職”。

(三)承擔后期抗清主要任務

張獻忠大西政權的革命性,還表現在它始終堅持抗清斗爭方面。隨著清軍入關,國內矛盾發生了深刻變化。清軍和漢族地主階級中的投降派與大西農民軍的矛盾成了當時的主要矛盾。李自成大順軍抗清戰爭的失敗,抗擊清軍的主要任務很快轉向張獻忠大西政權。為了分化瓦解大西農民軍力量,早在一六四五年十月,清順治帝福臨就下了一道所謂給四川城堡營衛文武各官兵及兵民人等的“詔諭”,妄圖以高官厚祿引誘張獻忠投降。清政府利用投降他們的官僚地主分子向西南滲透,爭取西南官僚地主的支持和尋找大西政權中的動搖分子。張獻忠拒絕了清朝統治階級的威逼利誘,主動擔負起抗清重任,確定了“聯明抗清”的戰略方針,并指定孫可望作為他的繼承人,表示堅決抗清到底,“毋為不義”。張獻忠犧牲后,大西農民軍余部在“四將軍”孫可望、李定國、 劉文秀、艾能奇的領導下,由川北南下,經重慶、綦江、遵義, 進入貴州、云南,建立政權,團結中國西南各族人民發展生產,堅持抗清。大西農民軍抗清斗爭的英雄業績是值得肯定和贊頌的。這亦充分表現了大西政權是一個農民革命政權。

(四)建立健全大西農民政權

張獻忠建立了農民政權的雛形。1635 年(崇禎八年正月),十三家七十二營的領袖們在滎陽舉行大會之后,根據會議分工,張獻忠與高迎祥、李自成率領大西農民軍東下安徽,張獻忠于十八日攻克明中都鳳陽,焚毀了皇陵,“列幟自標古元真龍皇帝”;1644 年(崇禎十七年), 張獻忠進軍四川,攻克成都后,建立了成都大西農民政權,“國號大西,改元大順”,造新歷,更其名為“通天歷”,以成都為西京,自稱西王。張獻忠建立大西政權,在明末各支農民起義軍中是最早的;這個政權是農民革命戰爭的直接產物,其組成人員主要有大西農民軍官員、知識分子、投向大西農民軍的原明朝官員和其它人員。其中,大西農民軍官員是在農民革命戰爭中鍛煉成長起來的高級將領,是大西政權的領導核心。由于張獻忠領導的大西農民革命政權的局限性,在政治上,沒有也不可能提出一個從根本上推翻封建制度的革命綱領,“皇權幽靈”伴隨大西政權從建立到失敗的始終;在思想上,未能擺脫天命觀的影響和支配;在經濟上,更沒有提出一個徹底解決封建土地所有制的有效政策。

綜上所述,我們認為,張獻忠沒有“屠川”的動機,他所領導的大西農民軍紀律嚴密,兵不擾民;擁有的錢財主要是戰利品、收繳富人財產和稅收的積累;明末清初四川人口銳減原因是“天災與人禍”共存,其中,死于張獻忠戰爭的川民僅占十分之二。因此,可以說,張獻忠是明末涌現出來的中國農民起義英雄,但由于他建立的大西農民政權在“夾縫”中存續的時間太短,“割據”的區域太窄,前朝(明朝)后代(清朝)均不受待見,所以,把“屠川”之罪全都加在他頭上。歷史都是勝利者書寫的,失敗的死者無法申辯。只有老百姓心理清楚張獻忠是好人,在梓潼大廟山等為他塑像,并要求為張獻忠平反正名,真實書寫張獻忠為四川發展盡心盡力做出的積極貢獻。

新中國成立后,研究張獻忠的學者很多,推出了大量有重要價值的成果,有良心和正義感的學者都呼吁為張獻忠平反正名,恢復歷史本來面目,給世界一個真實的張獻忠。我們感到,這個時刻正在到來,因為四川彭山的“江口沉銀”被證實,大量文物及其銘文說明了事實。

(定稿于2024年1月6日)

注:本文為作者授權發布,如轉載請注明出處。

上一篇:青羊區開展聯合執法檢查行動 確保舒心消費市場秩序平穩有序

下一篇:黨建引領向未來 四川省微生物學會召開第八屆常務理事會第四次會議暨黨建會議