2018-07-16 14:57 瀏覽量:11543 來源:中國食品報

凡是過去,皆為序章。一朵小小的香菇從福建省寧德大甲鄉傳播出去,讓數千萬農民擺脫貧窮。在《擺脫貧困》一書指出:“食用菌促進了閩東經濟發展。”在《滳水集》《閩東四十年》書中均記載了“香菇菌產業扶貧效果與彭兆旺扶貧事跡”。追溯40年前,寧德大甲鄉31歲農民彭兆旺發明的香菇菌棒栽培技術,是在農業領域上具有里程碑的一項創新,惠及世人,被業界譽為“世界菌棒食用菌產業之父”。在2018年中國(三門峽)國際食用菌新產品新技術博覽會上,彭澤旺被授予全國食用菌行業“工匠精神獎”稱號。

擺脫貧困 弱鳥先飛

寧德大甲鄉是福建省遠近聞名的貧困鄉。為了改變鄉親們“炒鹽巴、下地瓜米”的苦日子,1966年,彭兆旺試驗段木栽培銀耳,取得了成功。1968年,彭兆旺看到當地木板廠木屑多,浪費了可惜,倒入河中污染環境,便有了仿段木制作香菇菌棒試驗的想法。歷經近10年的艱辛探索,1978年11月,取得“袋料栽培香菇技術”的成果,香菇生產的周期從2—8年縮短為8個月左右,成本降低50%—60%,產量提高了8—10倍。

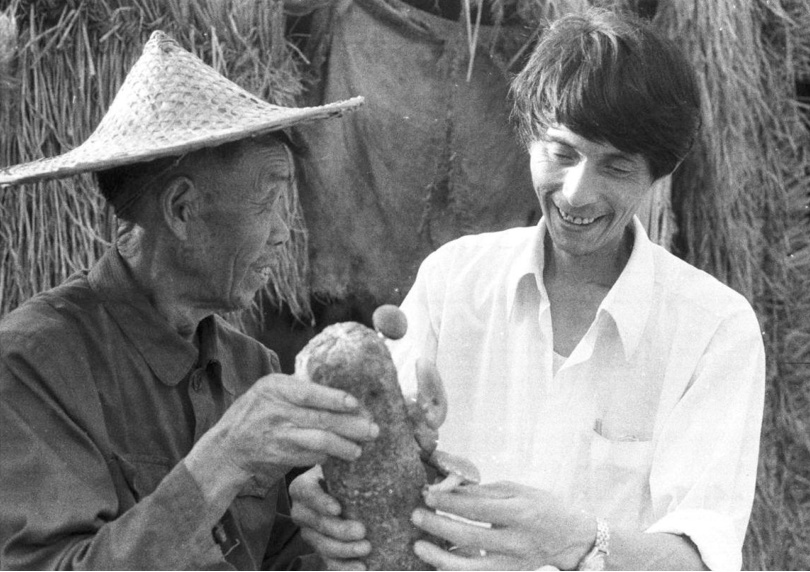

彭兆旺(右)指導農民菌棒香菇栽培技術

1984年,大甲鄉政府成立了大甲食用菌公司,彭兆旺任總經理,帶動全鄉農戶種植。經過一年的努力,1985年4月大甲全鄉989農戶脫掉了貧困帽子,成為寧德地區“弱鳥先飛”的典型。

1986年,彭兆旺應福建省政協的邀請,到龍巖地區、南平、三明等地區開展扶貧培訓,傳授種菇技術。福建省政協與民政廳給彭兆旺準備了報酬講課費,但是他分文不取,他對領導講:“我是共產黨員,幫助農民脫貧是我應該做的。”1986年,由于彭兆旺對扶貧事業的突出貢獻,被福建省政協授予“孺子牛”稱號。

一縣興起 扶貧八閩

古田農民種菇脫貧致富,流傳到周邊鄰縣,引起寧德地區領導的重視。1989年12月28日,在《擺脫貧困》中強調:“食用菌發展較快的地方,可以搞林菌掛鉤。”透露出對農村發展生態經濟、擺脫貧困的一種實踐構想。而農民出身的彭兆旺一直為此踐行著,取得了累累碩果。

福建閩東地區菌棒香菇迅速發展,得到了福建各地的積極響應。1996年,福建省香菇產量超2萬噸,占全國香菇產量的半壁江山。如今,福建省84個縣有74個縣、市、區生產食用菌,基中產值超億元的有21個,占全國億元縣、市、區1/5;2017年,僅古田縣食用菌鮮品年產量達33萬噸,產值近20億元,古田農民約70%的收入來自食用菌產業。福建山區農民的脫貧致富和新時代菇農創業增收發揮了重大作用,成為福建省農村經濟發展中的一個具有特色的支柱產業。

彭兆旺(中)介紹香菇菌棒栽培技術

走南闖北 扶貧解困

彭兆旺的菌棒香菇技術首先傳播到浙江、江西、湖北、湖南、安徽、廣東等南方各省。湖北省今以神農架山脈一帶房縣、寶康、隨州,以及鄂西等縣構成產業集群。香菇生產出口已成為該產區的支持產業和創收致富的重要路途,香菇成為隨州市農業的“當家花旦”,有種菇民謠曰:“一年種菇蓋新房,二年種菇存銀行,三年種菇奔小康。”隨州市曾都區三里崗鎮83.3%農民依靠種植香菇脫貧致富,成為當地美談。

上世紀90年初,中國食用菌協會先后在河南泌陽和西峽召開全國香菇生產技術交流會,推廣彭兆旺菌棒香菇新技術,促使中原地區飛躍發展。彭兆旺在河南西峽、泌陽兩處指導建設了大型香菇示范基地,直接推動了河南香菇產業可持續發展。目前,河南省西峽縣有標準化基地173個,產量28萬噸,產值達20億元以上,帶動西峽全縣3.5萬農戶從事香菇生產,農民依靠種植香菇的收入占到農民人均純收入的45%以上。

河北省平泉市在1995年開始引進兆旺菌棒香菇新技術。短短幾年時間,香菇產業迅速發展成為當地支柱產業。2017年平泉市建設食用菌等扶貧產業園區125個,發展庭院經濟3000余戶,產業覆蓋率達90%以上,最大限度地吸納貧困群眾參與到產業發展中來。目前,平泉市食用菌總量達到52萬噸,產業鏈產值78億元,從業人數12萬人,帶動9000戶脫貧致富。

遼寧、吉林、黑龍江等東北省區,隨著“南菇北移”戰略深入發展,許多鄉鎮通過引進技術試栽成功,很快推廣開來。遼寧省岫巖縣香菇種植業發展尤為突出,目前,全縣已建成占地100畝以上的示范區200多個。現有以香菇和滑菇兩大主要特色產品,產量50萬噸,總產值36.5億萬元,成為東北菌棒香菇一個亮點。

一菇扶貧 萬家致富

菌棒技術是用農林下腳料秸稈、枝丫材、木材加工廠廢料等作為培養基,即化廢為寶、化害為利,達到廢棄物資源化利用的目的,如今,全國每年可節約木材5000多萬立方,消除廢棄物對環境的污染,改善了土地質量和水環境質量。對促進農業資源可持續利用和推進“五水共治”、美化農村環境都具有積極的意義。

正因為如此,彭兆旺“菌棒袋料栽培法”,使菌棒栽培技術進入全球千萬家戶,世界食用菌產業進入了菌棒種植新紀元。為此,彭兆旺先生被業界譽為“世界菌棒食用菌產業之父”。

直至今天,菌棒袋栽香菇技術仍在我國農民的脫貧致富中發揮著巨大的作用。在國家新一輪精準扶貧中,全國592個有脫貧任務的國家級扶貧縣,426個縣選擇了食用菌產業扶貧(其中近七成是以香菇為主),特別是少數民族地區,如,新疆、遼寧、青海、海南、貴州、內蒙、廣西等省、自治區,各級政府均出臺政策扶持少數民族地區食用菌產業發展,取得了良好的經濟效益和社會效益。

彭兆旺菌棒香菇技術現已延伸至世界食用菌栽培36個品種,其中,我國袋料栽培已達22個品種。1978年—2016年,食用菌累計創造產值3萬億元,其中兆旺菌棒技術及延伸食用菌栽培的27個品種,累計創造生產總值2萬億元,累計幫助2800萬戶農民種菇而擺脫貧困,累計增加3500萬人農民就業。2009年,身患肺癌的彭兆旺,仍堅持帶領祖孫三代研發林下生態循環種菇技術,帶動農民林下種菇增收致富。

彭兆旺,一位普通的農村共產黨員,平凡人作出了不平凡事,在中華大地播撒下無數扶貧種子,開花結果、生生不息。40年扶貧解困、傳播不懈;40年不求名利,默默奉獻;40年,繩鋸木斷、滴水穿石。從他身上充分彰顯了中華民族優秀精神,共產黨人風范之所在。(本報記者 王朝強)

上一篇:李耀強:新華社民族品牌工程助力中鹽品牌價值提升

下一篇:工信部高延敏:鹽企需增強自身創新意識、品牌意識、服務意識