2019-12-27 11:09 瀏覽量:25995 來源:中國食品報網

河北邯鄲沙丘魯酒源自邱縣,《莊子·胠篋》中記載:“魯酒薄而邯鄲圍,圣人生而大盜起。”唐代詩人王維有“山中無魯酒,松下飯胡麻”的詩句。邱縣古稱沙丘,李白也有詩:“我來竟何事,高臥沙丘城。魯酒不可醉,齊歌空復情”。詩里的沙丘城指的是哪里?據多年的考查和古書的記載,表明就是今天的邱縣。

隋唐兩度從今山東聊城臨清市劃出的沙丘縣,在古臨清的歷史及其以后的史志記載上,都認定隋唐兩代曾兩度劃出臨清西境置沙丘縣。但由于沙丘縣存在的時間較短,且又是隔代而置,故歷代典籍敘述不詳,以至于有人把今臨清市說成是古沙丘,還有人把古臨清縣治所(今臨西縣倉上村東)說成古沙丘,更多的人還把古沙丘同今河北邢臺廣宗縣的“沙丘平臺”混為一談。

既然歷代史志和古人總把臨清認定為古沙丘,那就說明它與臨清——特別是古臨清有著相當密切的淵源。其中主要因為前后兩次沙丘縣都是依古臨清為母體而分割出去,且最后又都劃歸臨清,所以二者關系密切。在沙丘研究中關鍵確定沙丘治所的所在地,而要弄清沙丘縣治所的定位,首先要弄清隋唐時期臨清的轄域。有關資料和考古研究認定,古臨清的轄域比較廣闊,大致包括今臨西縣大部(今臨西縣東北部為清陽縣轄)、今邱縣的東北部、今山東冠縣及河北館陶兩縣北部的部分地域。由于地域廣闊(古臨清唐代為望縣),所以在隋唐兩代曾兩度劃臨清西境置沙丘縣。到唐大歷七年(772年),又劃臨清南境置永濟縣。

清乾隆《臨清直隸州志》記載:“隋沙丘廢縣在州(今臨清市)西,開皇十六年(596年)劃臨清置,大業初(606年前后)省(一說大業二年省)。唐武德五年(622年)復置,屬毛州,貞觀元年(627年)復省”。從以上記述可以看出,隋置之沙丘縣存在了10年左右的時間,唐置之沙丘縣存在了5年的時間,兩朝共在一地置沙丘縣15年左右,兩次建縣時間間隔16年左右。

那么,古沙丘縣到底在什么地方?可以從以下幾方面剖析。

民國《臨清縣志》沿襲舊志的觀點為:“商末,紂(王)盈鉅橋之粟,聚樂戲于沙丘,查鉅橋在今河北省曲周縣(指今邱縣)東北,臨清西境,與曲周接壤,臨清又即古沙丘也。”在這里,縣志作者把“鉅橋”定位于“臨清西境,與曲周(今邱縣)接壤”的地帶。《臨清縣志》又說:“沙丘在縣(指今臨清市)西八十里。”在此,縣志作者進一步把古沙丘縣治所定格在今山東省聊城市臨清市西八十里的地方,而這一定位恰是今邱縣香城固鎮。隋唐時期,今香城固鎮域屬古臨清縣轄。早在唐代之前(應為戰國),古臨清地就是齊、趙古驛道上的重要驛站。齊、趙古驛道東連齊都臨淄(今山東淄博),西通趙都邯鄲(再往西通上-今山西長治),為齊、趙修好時所筑,在這長長的古驛道上,每隔18里左右都設有一個驛站。驛站都設在較重要的縣、鎮治所。臨清的古驛站從東往西數,有后來的曹仁鎮(金、元時期臨清縣治所)、今臨西縣的老軍營、倉上村(古臨清縣治所)、下堡寺,另有今邱縣香城固鎮(古沙丘縣治所)共五個大的驛站(戰、漢時期,古榆陽城治所的今臨西縣西馬鳴堂村也曾為古驛站),4個18里,恰是80里左右。所以,判定古沙丘縣治所為今邱縣香城固鎮無疑。另據監生尚友繪制于清康熙十三年的《臨清州境圖》所載,清康熙年間的香城固屬臨清縣轄。

隋唐以及之后,在中原人口較密集的地區,40(華)里(不是確數)設治所似乎成為定制,如唐大歷七年(772年)劃臨清南境置永濟縣(治原臨清之張橋店,即今山東冠縣北館陶),臨清縣治所今臨西縣倉山村至張橋店相距40華里左右;今北館陶至原館陶縣治所臨今山東冠縣東古城也是40華里左右;宋熙寧四年(1071年)宗城縣(今威縣)治所由今威縣方營(古稱雉川村)東遷40里至邵固鎮,邵固鎮南距臨清、北距故清河縣也都為40華里左右;金天會五年(1127年),臨清縣治所由今臨西縣倉上村東遷40里至今衛運河東的曹仁鎮(今舊縣),曹仁鎮東距原堂邑、北距原清平都是40華里左右。而今邱縣香城固鎮距古臨清縣治所的今倉上村東,也是40華里左右。

故從里程上分析也可以認定,古沙丘縣治所當在今邱縣香城固鎮。此說既符合當時的設治規律,又符合舊《臨清縣志》的記述,同時,今香城固鎮還是古臨清縣所屬地,所以,“析臨清西境置沙丘縣”的記載應該是正確的。置沙丘縣時,今臨西縣的東留善固、務頭一帶地方應為沙丘縣轄,所以,“臨清又即古沙丘也”。

考古調查也表明,古臨清縣治所的今臨西縣倉上村有相當豐富的文化遺存。從今倉上村往西,直至今香城固鎮,有良好的古代文明(有確切證據的榆陽古城除外)。在今邱縣香城固鎮西南,過去有一大片沙土崗子(或稱沙丘),近些年因群眾取土而形成了一個十米多深的大坑。在這里,鄉民取土時發現有新石器時代的石斧、帶齒石鐮、戰國時的“趙刀(幣)”,漢、唐陶瓷、鐵制農具、唐代古井、古樹木等。其中,猶以隋唐文化為盛。在這里,人們還發現了唐代重修城隍廟記碑等,這也從另一方面說明今香城固鎮曾為古城的可靠性。

1934年出版的《中國古今地名大辭典》稱:“沙丘縣故址在今山東臨清縣西”,在這里,雖然作者沒有說明“西”到了什么地方,但其在縣西的方位是確定的。正因為定位不具體的原因,所以,據此有研究者稱,古沙丘應在今臨西縣的倉上村東。

眾所周知,隋唐五代乃至北宋,倉上村東一直為古臨清縣治所,此治所直至金天會五年(1127年)方移至今衛運河東。如果說此地為古沙丘縣治所的話,怎么會有在一地設兩城的道理呢?再者,“辭典”所述臨清“縣西”,是一個比較寬泛的區域名詞,并未指是今倉上村。故作者所說的觀點是缺乏理論根據和實踐支撐的。

據今《邱縣縣志》記載:今邱縣香城固鎮是一座古城池。其春秋戰國時期為新筑城,西漢時為平利縣,石趙時為上白城,趙武帝十二年(346年)為興德縣,北魏時為武強縣、香城縣。據此,隋唐時在這里設沙丘縣也有其歷史原因。今香城固鎮的命名,或許與北魏之香城縣有關,而“固”字則是唐代地名的傳統用字,故“香城固”的名稱應起源于唐代。再者,今香城固一帶,是黃河北流泛區之一,積沙為丘者甚多,縣以“沙丘”命名,也是順理成章的。金代史設之丘縣(后為避孔子諱,曾改名為邱),也應源本于沙丘古城。

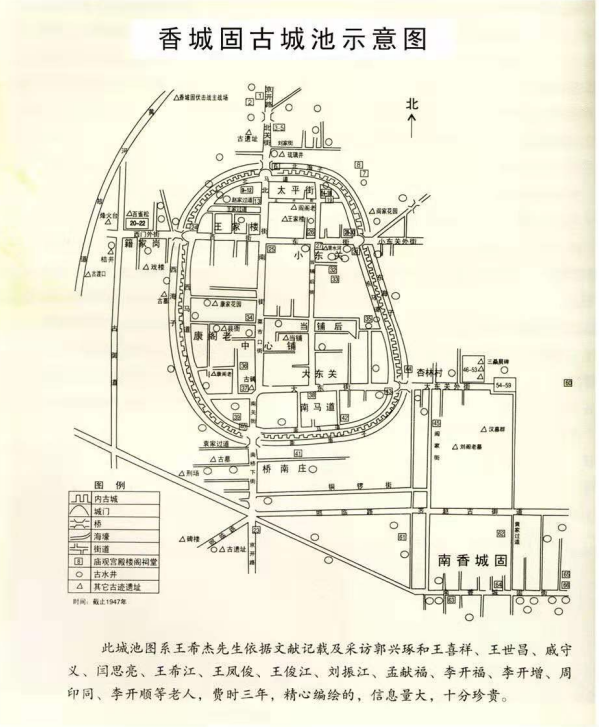

另據香城固鎮本地人士、熱心考古和歷史、古地理研究的王希杰多年考證:至今香城固鎮尚有古城墻(磚墻)遺存。此古城呈龜背狀,內外雙城墻高大寬闊,環城有護城河相連,內城南北150丈,東西100丈;外城墻南北300丈,東西200丈,占地面積100余畝。城的東西、南北街巷相連,城西有烽火臺。根據其規模、設置等方面認定,“香城固是一座古城池”。

邱縣縣志辦有關人員認定,香城固設縣的時間下限是北魏。但有關考古卻說明,今香城固磚城之外土城筑城時間的下限卻是唐代,既為唐代,此古城即應為《臨清縣志》所記述的沙丘縣。

王希杰對香城固城門的考證,認定其當為明代。此認定與土城墻的認定并不矛盾,因為它們在修筑年代上是互不相聯的兩回事。

唐玄宗天寶十一年(752年)春,52歲的大詩人李白游廣平郡(唐天寶時改洺州為廣平郡,轄境相當今河北邯鄲市、雞澤、永年、曲周、邱縣、肥鄉、武安縣地),曾到沙丘,寫下著名的《沙丘城下寄杜甫》詩:“我來竟何事,高臥沙丘城。城邊有古樹,日夕連秋聲。魯酒不可醉,齊歌空復清。思君若汶水,浩蕩寄南征。”從詩中可以看出,李白此詩前四句是寫沙丘,后四句是寫魯地。其所云:“魯酒”“齊歌”“汶水(泰山郡水皆名曰汶)”皆為魯地也。此時,41歲的杜甫在山東游歷,或游泰山,并準備由此南下去洛陽,故有“思君若汶水,浩蕩寄南征”詩句。沙丘、泰山相距不遠,故此詩寫于沙丘(今香城固地)是沒有疑義的。讀此詩還可以看出,唐置沙丘縣縣城“貞觀元年(627年)”的100多年后(李白游歷時),此城仍完好保存。(史海旺)