2023-03-16 15:12 瀏覽量:15074 來源:中國食品網

【摘要】我們通過查閱大量文獻和現場多次考察,初步判斷滎經縣云峰寺的“飛來石”(太湖石)實際是一座假山,屬于園林美化性建筑,始建于唐朝,后來宋明清各代都有維修。假山由多片石塊組成,主體是瓦屋山玄武巖,部分石塊來自蘇州太湖地區,時間在公元800年左右,與樂山大佛處于同一時期,工程設計者是中唐名將駐守蜀地21年的劍南西川節度使韋皋,提出建議者有中唐賢相陸贄和著名女詩人薛濤。建設辟支佛道場云峰寺(太湖寺),是為保佑大渡河與青衣江流域航運安全,與修建樂山大佛的愿望一樣。蘇州太湖石運輸途徑是從長江到樂山,根據河流水勢水量再通過大渡河或者青衣江水運到漢源富林或雅州,工具是木筏和小船,從雅州或富林用“茶馬古道”的馬幫馱運,陸行到滎經云峰寺。瓦屋山(桌山)玄武巖取自滎經縣龍蒼溝陽坪(現在黑石公園)附近。韋皋小時候在江夏(今湖北武漢)駐留學習,了解太湖石。他在蜀地主政期間,知道嚴道的重要性,因此把云峰寺作為皇家園林建設,專門增設了太湖石假山景觀。這個判斷是科學的分析,排除了女媧補天漏石等民間神話傳說。

(黑石公園玄武巖)

(黑石公園玄武巖)

(黑石公園玄武巖)

(黑石公園玄武巖)

(黑石公園玄武巖)

(黑石公園玄武巖)

(云峰寺太湖石)

全國有多個云峰寺,比如有四川省滎經縣云峰寺、福建浦城云峰寺、廣東省潮州市云峰寺、安徽省六安市云峰寺、山西省介休市云峰寺以及北京市平谷區云峰寺等。據史料記載,滎經云峰寺過去叫太湖寺,最初是家廟,始建于漢代,后為道觀,擴建于唐,賜額于宋,兵毀于元,修復于明,續修于清,因此寺內石壁隱藏“一團和氣”四字。云峰寺有三奇:古楠、神水、太湖石,還有三絕:佛塔、風洞、搖亭碑動,吸引眾多文人墨客光顧,如張大千、許世友、劉文輝等名人曾在此吟詩作畫、揮毫潑墨。我曾經多次去那里調研和參觀,留下許多驚喜和疑惑,印象最深的是千年楨楠和“飛來石”。

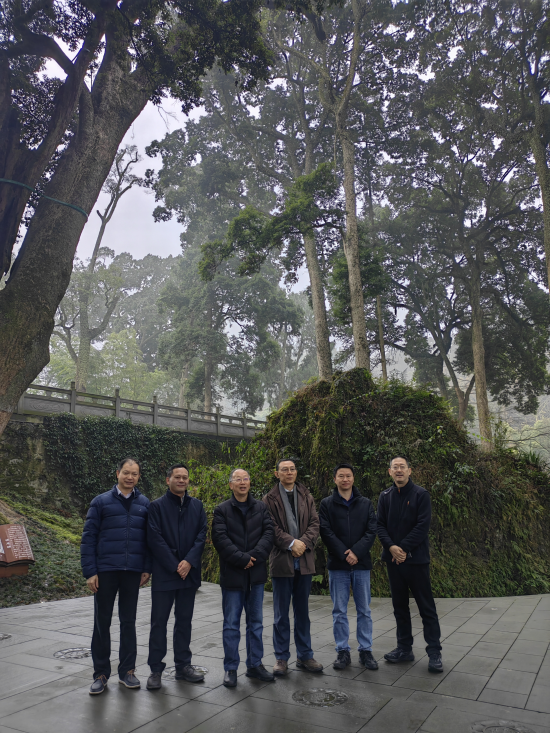

(調研組考察云峰寺太湖石)

(云峰寺太湖石)

(作者在云峰寺太湖石)

千年楨楠是“飛來石”的見證者。云峰寺是“山水靈秀匯聚之地”,左為青龍坡,右名白虎崗,前朱雀,后玄武,形成了“洞天福地”的特殊地勢,最大的特征是以楨楠為主的古樹林,正所謂:“神靈之地,界水則止”。民間說法,寺內有二百株參天古楨楠,官方登記造冊的古楨楠有129株,樹齡均在百年以上,是迄今為止全國保存最完整的古楨楠群。其中,列于天王殿石梯兩側的兩株最為壯觀,一株高31米,另外一株高36米,樹齡都在1700年以上,栽種于西晉,真是活文物,十分珍貴。36米高的那株,胸徑2米,要6人才可合圍,堪稱“中國楨楠王”,2015年入選 “100株中華人文古樹保健名錄”, 2018年被全國綠化委員會辦公室命名為中國“最美楨楠”。據當地人說,數百年前,此樹曾遭遇五雷轟頂,樹干被雷電擊中,眾人都以為古樹已死。正不甚悲凄之時,卻不想時隔數月,枯木的枝干上又長出新枝,年復一年,古樹不斷向另一個方向生長,終于重新生出健壯枝干,也就形成了這棵“一生一死,相依千年”、“一枯一榮,生死同根”的奇特之樹。生死一體,相依相偎,千年古剎中的“生死樹”,帶著佛家玄妙的滄桑,至今枝繁葉茂。這千年古樹,肯定知道“飛來石”的前世今生。

神奇的“飛來石”有著美麗的傳說。在千年楨楠覆蓋下,“飛來石”靜默不語,任由游人評說。我數次觀察,奇石質料不同當地四周的石料,重達數千噸,由數十塊石料組成,數百年雨水使其溶化粘結,其上長滿青草和小樹,但與地面沒有整體關聯,難怪有人推測它是天外隕石。相傳,女媧補天時,從太湖邊煉石,取石補至嚴道上空,不慎將一石落在今滎經青龍村境內,人稱"飛來石"。又有傳說,二郎神從太湖邊擔起兩巨石追趕太陽,行至嚴道上空,扁擔斷了,落下一尊巨石在青龍鄉境內,另一尊落在煙竹鄉山門寺,人們因石而建寺,稱“太湖石云峰寺”,簡稱云峰寺或太湖寺。另外還有傳說是:因滎經人篤信佛教,在西天佛祖講經大殿的兩個石頭,為滎經人的虔誠所感動,遂從西天飛來滎經,分別落在青龍鄉的云峰寺和煙竹鄉的山門寺。又說此石為雌雄二石,山門寺的那個為雌石,云峰寺的為雄石,兩石互相呼應,而不肯離開,所以就在兩個寺院分別成了鎮寺之石。兩塊石一樣具有“太湖石”的特點,因此在唐代就被滎經當時的父母官許長源命名為“飛來石”了,這表明唐代就有這個奇石,明代叫“太湖石”,云峰寺也隨之稱太湖寺。在唐代,云峰寺是南絲綢之路和茶馬古道的重要驛站和主要節點,來往客人眾多。在宋代云峰寺受過皇帝賜匾。有一副對聯寫道:“問太湖片石,果從何處飛來?彌勒無言捫腹笑。覽嚴道諸山,唯數此峰獨秀,禪關不鎖任人游”。有人說,既然“彌勒無言捫腹笑”,不愿說出真相,這千古之謎還是讓專家去研究吧。但從對聯看出,秘密與“彌勒”“嚴道”“獨秀”“人游”有關,事實證明的確如此!

(云峰寺太湖石)

“飛來石”就是古代追捧的太湖石。太湖石屬于石灰巖,多為灰色,少見白色、黑色。石灰巖長期經受波浪的沖擊以及含有二氧化碳的水的溶蝕,在漫長的歲月里,逐步形成精雕細琢、曲折圓潤的造型。太湖石又名窟窿石、假山石,形狀各異,姿態萬千,通靈剔透,最能體現"皺、漏、瘦、透"之美,有很高的觀賞價值,是中國古代著名的四大玩石、奇石之一(江浙的太湖石、廣東英德的英石、安徽靈璧的靈璧石、江蘇昆山的昆石),因最早發現于江蘇、浙江之間的太湖地區而得名。因為有玲瓏剔透、重巒疊嶂之姿,宜作園林石。還有一種廣義上的太湖石,即把各地產的由巖溶作用形成的千姿百態的碳酸鹽巖或者玄武巖統稱為“太湖石”。太湖石是中國古典園林的一朵奇葩,在唐代已有開采,后世繼之。按分布在長江南或北,分為南太湖石和北太湖石;按是否產于水中或陸地,分為水石和干石;按石之色彩,分為灰太湖石、黑太湖石、白太湖石、紅太湖石、黃太湖石等;按規格尺寸及應用,可分為園景置石、假山石、盆景石、供石;按觀賞性質,分為孤賞石、組景石。水石是碳酸鹽巖在河湖中經水波蕩滌,歷久侵蝕而緩慢形成的。干石則是石灰石在酸性紅壤的歷久侵蝕下而形成。據《清異錄》載:五代后晉時代開始有人玩賞太湖石,自唐代開始,太湖石特別盛行,在庭院、園林、廟宇、學校、道場等廣泛使用,達官貴人、文人墨客尤其喜愛。到了宋代,不愛江山愛藝術的宋徽宗在蘇州設置了一個叫應奉局的機構,并成立了“花石綱”,專差人在東南江浙一帶搜羅太湖石,千里迢迢運往京城汴京,建造艮岳。許多文人,如白居易、王貞白等寫過太湖石。云峰寺的“飛來石”像是一座“小山”,實際是假山,由于長期的水蝕作用而形成粗糲奇特的形態,透出一種特殊的靈氣。如今,這個“太湖石”被石條、水泥欄桿圍護起來。根據現場調研,這個假山的主體是瓦屋山玄武巖,部分石塊是蘇州太湖石。云峰寺內有這樣的“假山”建筑和特別景觀,說明云峰寺在唐代地位很高,具有很高知名度和很大影響力,相當于“皇家林園”。太湖石是中國傳統園林中建園、造景、綠化、美化環境中不可缺少的材料,是皇家園林的布景石材,是大自然鬼斧神工,自然形成玲瓏剔透、奇形怪狀的觀賞石。歷史上遺留下來的著名太湖石,有蘇州留園的"冠云峰"、上海豫園的"玉玲瓏"、北京圓明園的"青蓮朵"等園林名石。在唐代,士大夫階層產生了“中隱”的思想,內心面臨“仕”和“隱”的選擇,“隱于園”在一定程度上滿足了“仕”與“隱”兼具的要求:居朝野而寄情林泉,處江湖而心系廟堂。中唐以后,“隱于園”已發展為無需身體力行的精神享受,流行于文人之間,它直接刺激了私家園林和太湖石的普及和發展。千百年來,賞石、藏石僅是封建帝王將相、士大夫文人等有閑階級的獨霸娛樂。今天,隨著社會的進步、經濟文化的發展與提高,廣大勞動人民開始追求更高層次的精神生活,賞石、藏石已經成為群眾性的日常文化活動。

云峰寺由誰建?太湖石在什么時間從哪里來?建設太湖石景觀為什么?這些問題一直困惑著學界和社會。通過多年研究,我們初步確定,云峰寺由中唐名將韋皋所建,太湖石在公元800左右從太湖地區運來,與樂山大佛同期,目的是保佑大渡河和青衣江水運安全,由唐朝著名政治家陸贄建議,同時受到蜀中才女薛濤的提示。

為什么要修建云峰寺和建造太湖石假山景觀?因為滎經縣很重要,云峰寺具有悠久歷史和崇高地位。滎經縣古稱嚴道,是古代南絲綢之路的重要驛站,至今已逾2300多年歷史。1985年在今嚴道鎮同心村發掘出新石器打制場遺址和春秋戰國時的巴蜀墓群(發現“巴蜀符號”),證明滎經地域于新石器時期已有先民活動。西周起,蜀國領域已及于今縣境。公園前312年,秦惠文王封樗里疾為首任縣令于嚴道,號“嚴君”,乃設縣,隸于蜀國守,公元前312年置縣名嚴道,站所在今六合鄉古城村。唐武德三年(620)改置滎經縣,站所在今嚴道鎮。據《元和郡縣志》,青衣江流域的幾個縣都是秦的嚴道地,范圍很大。滎經縣周安勇、楊啟邦編輯《走向云峰寺的月影禪心》記載,云峰寺原來不是寺廟而是當地大戶黃姓家族的祠堂,主要供奉黃家歷代祖先的神位,此外還供有土地、高山爺(山神)、龍王、牛王、觀音、老君等菩薩的神像,故叫家廟。東漢末年劉備坐鎮西川成都,諸葛亮征服南蠻時,黃家是當時沒有被趕走的周、黃、石、米、羅五姓的漢人老住戶之一,說明黃家當時很有地位和影響。由于連年兵荒馬亂,黃家也從此隨之衰敗了,其家廟也無后人經管,由一個游方道人來此安身。后來在永遠供奉黃家祖先的條件下允許道人在此定居。道人從此八方化緣,整修擴建廟宇形成一定規模的道觀,香火漸旺,正式改為三清宮。經過數百年變遷,又幾經修整,三清宮興盛了四百多年,后遭隋朝兵焚,大部分建筑不存,道人流離,道觀一度荒廢。到唐朝大興佛教,改道觀為佛寺,收徒眾多,香火旺盛,每天有上百人開飯。幾百年來,滎經回鄉官紳民眾為求兒、求福壽、求免災等紛紛前來云峰寺許愿,光是還愿、施舍的山林就上千畝,田地五百多擔,遍及今天青龍、煙竹、附城、五憲、嚴道、廟崗等鄉鎮。每年秋冬季收租子,廟子周邊的佃戶們幫背租谷,以工抵租,要背一個冬天。歷經千年滄桑巨變,云峰寺安詳如故,因此倡導“一團和氣”,各家和睦共處,美美與共!

(云峰寺石壁內“一團和氣”)

根據《滎經縣志》和石佛寺石刻等史料記載,從公元784年開始,韋皋在西南的劍南道(約等于今天的四川省),治理蜀地21年,留下軍功政績頗多,成為唐朝“肅德中興”時期的一代重臣名將。上任之后,因為吐蕃對唐朝西南邊地的擄掠,韋皋決意發動反擊。史料表明,今天雨城區和滎經縣之間的運輸,在唐朝完全仰仗陸路。沿著青衣江,貨物自樂山一帶運來,在洪雅縣羅壩下船后,只能靠騾馬背夫翻越羊子嶺馱運到滎經縣,山路狹窄,限制了陸路的運輸能力。為完成軍糧運輸,韋皋決定將青衣江航道從洪雅縣一直延伸到大相嶺附近。經過開拓和建設,航道從羅壩如愿拓展到了六合鄉富林壩,屯集在樂山一帶的軍需,可乘船經過桫欏峽、多功峽、邛峽直達此地,而后上岸經大相嶺出漢源運抵戰場,大大提高了運輸能力,同時也將雅樂水道和南方絲綢之路、茶馬古道相接,構成了一個龐大的古代交通體系。此后,這條因為軍用而開拓的水道,成了為雅安輸送外來糧食的干線,直到新中國成立前仍在發揮作用。

為了保衛這條水陸一體的運輸干線,韋皋又在大相嶺上的邛崍關(亦稱大關)修建了關城,將這個隋朝要塞改造成了軍民混居的軍事居住區。雅樂水道全線開通之后,韋皋在滎經縣境內沿水道建了二十余座寺廟,以祈求神明保佑水道暢通,這些寺廟統稱為“辟支道場”,而云峰寺為其中之一。韋皋在雅樂水道的起點樂山,又大力支持完成了自隋朝開始就計劃建造的樂山大佛工程。續建樂山大佛,興建云峰寺等,是韋皋的重大功績。岷江、大渡河、青衣江匯合于“樂山大佛”凌云山下,最后在宜賓匯入長江。樂山大佛全名“嘉州凌云寺大彌勒石像”,現在是世界上高度第一的石佛像。樂山大佛開鑿于唐代開元元年(713年),完成于貞元十九年(803年),先后歷經3位負責人,歷時約九十年,修鑿佛像其目的是為了減弱該河流交匯處的水勢。貞元元年(785年)時,韋皋擔任劍南西川節度使,大佛得以第三次開工,期間韋皋專門捐出50萬錢俸祿作為資金。大佛修造完成后,韋皋為此專門撰寫了《嘉州凌云寺大彌勒石像記》,并將其刻在了大佛龕窟右側的臨江崖壁上,如今成為研究樂山大佛和云峰寺的重要史料。

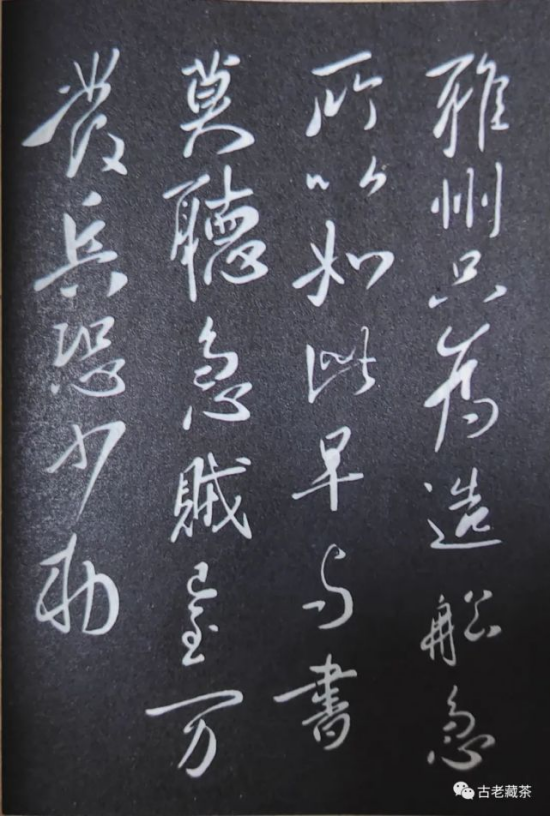

(唐太宗李世民書《雅州造船貼》)

開通雅安大渡河和青衣江航道,自古受到統治者重視。唐太宗李世民(598-649年)曾書《雅州造船貼》,釋文為:“雅州只為造船急,所以如此,早與書莫聽急,賊已至萬,發兵恐少。敕。”很早以前,人們就開始利用河道漂木,運輸木材修建房屋。四川省公路局民國二十八年(1939年)大渡河查勘史料載:“蜀之木材,早聞于世,漢時蜀郡嚴道設有木官”;“富林之東有皇木廠鎮,據云即昔日采木大臣之駐在地”。青衣江、大渡河,自西向東分南北兩路橫貫雅安。青衣江從正源源頭起,至樂山草鞋渡止,全長276公里。上游3條河,險灘多、河道窄、水流急,不宜航,但可流放竹、木。從多功峽(飛仙關側)進口起,至洪雅大橋,為青衣江中游,長79公里,境內河段38公里。洪雅大橋以下至草鞋渡(與大渡河匯合處),為青衣江下游,長63公里。從雅安起,下行至樂山港口共計里程長136公里,境內河段24公里,過去這段水路的水面常年平均寬度約120米(枯水平均約80米),自古通竹筏、木排、木船。竹筏為青衣江中下游水上運輸的主要工具——川南鹽即由雅河(今青衣江)輸入,此后,雅安成為川鹽大宗運銷口岸之一。枯水期間,竹筏也可載運貨物由樂山上溯至雅安。雅安平羌渡口及大北門、小北門一帶河段,歷來為船筏的天然碼頭。往來船筏,因地就勢選擇停靠口岸,以方便貨物裝卸搬運。由雅安運樂山一般為藥材、皮毛、糧食(包谷、豆子)、麻枯。由樂山運雅安多是鹽、茶(原茶)、雜貨、燒酒、砂糖等。由雅安至樂山,下行平均日行45公里,全程航日3天,上行平均日行11.3公里,全程航日11天。洪水下行平均日行68公里,全程航日2天,上行平均日行8.5公里,全程航日16天。枯水下行平均日行40.3公里,全程航日4天,上行平均日行12.3公里,全程航日12天。因此,根據不同季節的水勢水量,利用大渡河、青衣江運輸太湖石料,應該沒有問題。

據《滎經縣石佛寺主龕及題記殘文考釋》作者李炳中、何元粲等介紹,滎經石佛寺題記雖風化嚴重,不能卒讀,但經過精拓辨認后,仍然可以成句讀出內容。原來,這題記所述就是韋皋抗擊吐蕃成功后,建立石佛寺及“辟支道場”的史實,并有修建水上軍事運輸線以及大相嶺邛崍關城的相關記載。韋皋在出擊之前,曾許愿如若神明護佑水道暢通保證軍需供應,那待他凱旋,則將建廟宇廣廈,布置道場以還愿。得勝以后,韋皋如約,以治下劍南道的殷實財力,在雅樂水道滎經段沿線興建廟宇二十余座,構成了龐大的“辟支道場”。時隔千年,這個龐大的道場淹沒在歲月中,當地僅存廟宇數座。云峰寺,就是“辟支道場”現存的最大最完好的廟宇之一。在一千多年的歷史變遷中,云峰寺除了在元代曾受兵禍,大多數時間都香火旺盛。由于韋皋了解云峰寺地理位置的重要性,熟知鄧通鑄錢、戰國“巴蜀符號”、茶馬古道、絲綢之路等歷史,因此把云峰寺當成“皇家林園”進行建設,加設太湖石假山景觀,同時這也體現了他的“中隱”思想。為了節約開支,假山石主要取自瓦屋山(中國桌山)玄武巖,少數外圍石塊來自遙遠的太湖地區。有關專家證明,在2.6億年前峨眉山火山爆發時,整個瓦屋山和峨眉山所在的四川西南地區都位于海底,火山噴發后,玄武巖覆蓋在了海底的石灰巖上方。大約一億年前海水退去,瓦屋山所在的廣大區域露出了地表,玄武巖也大量出現在周圍。多孔玄武巖石,密度較低,重量較輕,造型與太湖石相似,很多人也把玄武巖當成太湖石。明代舉人滎經知縣張維斗是無錫人,在《瓦屋山賦》中描寫了瓦屋山玄武巖,“其石匪磷、匪礫、匪碉、匪硁,岐岐嶷嶷,且崢且嶸。摹金剛之怒目,肖羅漢之飛升,儼宰官之端笏而垂紳。駭獅虎象豹之彪怒,磨牙伸爪而猙獰。”如今,在中國桌山黑石公園內可見各種形態的玄武巖石。

建設云峰寺太湖石假山景觀,著名女詩人薛濤發揮了作用。薛濤(約768~832年),長安(今陜西西安)人,因父親薛鄖做官而來到蜀地,父親死后薛濤居于成都。785年劍南西川節度使韋皋在一次酒宴中,讓薛濤即席賦詩,薛濤神態從容地拿過紙筆,提筆而就《謁巫山廟》,詩中寫道:“朝朝夜夜陽臺下,為雨為云楚國亡;惆悵廟前多少柳,春來空斗畫眉長。”韋皋看罷,拍案叫絕,薛濤很快成了韋皋身邊的紅人。隨著接觸的增多,韋皋就讓她參與一些案牘工作。她寫起公文來不但富于文采,而且細致認真,很少出錯。韋皋仍然感覺大材小用,有一天他突發奇想,擬奏請唐德宗授薛濤以秘書省校書郎官銜,但因格于舊例,未能實現,不過人們還是稱薛濤為“女校書”。薛濤曾居浣花溪(今有浣花溪公園)上,制作桃紅色小箋寫詩,后人仿制,稱“薛濤箋”。成都望江樓公園有薛濤墓。薛濤喜歡寶石奇石,有“皎潔圓明內外通,清光似照水晶宮。只緣一點玷相穢,不得終宵在掌中”的詩句,她提示韋皋在云峰寺建設太湖石景觀,體現詩人情懷與素養。

在云峰寺內建設太湖石假山景觀,中唐著名宰相陸贄發揮了重要作用。陸贄(754年~805年)是蘇州嘉興(今浙江嘉興)人 ,唐朝著名政治家、文學家、政論家 ,出身江南四大姓之一吳郡陸氏。為唐代宗大歷八年(773年)進士,為相時,指陳弊政、廢除苛稅。貞元十年(794年),遭構陷后罷相。永貞元年(805年)在忠州去世,年五十二,追贈兵部尚書,謚號“宣”。陸贄與韋皋是貧賤故交,在重慶忠州(忠縣)任職多年,他出生太湖石之鄉,經常與韋皋談論奇石,因此建議韋皋在云峰寺建設太湖石景觀。陸贄學養才能、品德風范,深得當時及后世稱贊。

另外,韋皋童年記憶也有重要影響。韋皋年輕時到江夏(湖北武漢)駐留學習多年,住在姜郡守家的塾館里。姜家有個兒子叫荊寶,已經讀過兩種經書,雖對韋皋以兄相稱,但是恭敬侍奉的禮數,就像對待父輩。荊寶有個小丫環叫玉簫,才十歲,常常讓她去侍奉韋皋兄。玉簫對韋皋也樂于殷勤侍奉。兩年之后,姜郡守讓韋皋進京求官,但因家里負擔太重未能成行,韋皋便遷居到頭陀寺中。荊寶仍然時常打發玉簫到寺里去聽他使喚。日久天長,韋皋與玉簫之間便產生愛慕之情,后來演繹成著名的“韋皋與玉簫的生死愛情”故事。故事真假不好說,但湖北武漢姜家有太湖石是真,韋皋想起此事,于是在云峰寺建設太湖石景觀,以紀念姜郡守和玉簫,也是大概率事件。同時,任命童年摯友荊寶為此項工程負責人,也在情理之中。

永貞元年(805年),韋皋去世,年六十一,獲贈太師,謚號“忠武”。著有《開復西南夷事狀》等,詩文被收錄在《全唐詩》《全唐文》及《唐文拾遺》等書中。韋皋出鎮蜀地二十一年,執行聯合南詔、東蠻打擊吐蕃的戰略,保障了西南邊陲的安定,又重啟南方絲綢之路,推動了唐與南詔及南亞、東南亞各國的交流 ,“功烈為西南劇”,史稱他是“諸葛亮轉世” 。

李后強(中共四川省委四川省人民政府決策咨詢委員會副主任、成都市社科聯主席、四川省社會科學院教授、博士生導師)