2024-03-05 09:19 瀏覽量:16972 來源:中國食品網

扎根華夏的天仙“女幾”

惟妙惟肖的長江流域“女”字,黃河流域“幾”字,猶如上天鐫刻在華夏大地無字天書,猶如玉液瓊漿伴隨著炎黃兒女燦爛輝煌。中國最早的先秦方輿古籍《山海經》,留下了女幾的史前記憶。《中山九次經》載:“女幾之山,洛水出矣,東注于江”、“岷山之首女幾山,馬身龍首”,印證了龍馬精神“龍的傳人”源自“河出圖,洛出書,圣人則之”的華夏文明洛水發源地女幾山。

洛水之源女幾山

女幾是古老的華夏創世紀大神,從母系氏族社會演變到父系氏族社會過程中,女幾在華夏大地的長江黃河流域的道家修煉和皇家宮廷頻頻出現,譬如漢代以為釀酒而列為酒仙,東漢以伏羲女兒的洛水宓妃神女、大禹母族女嬉釀酒延伸的儀狄傳說、巫山神女等神話形象廣為流傳。

《伏羲文化淵源考辨》甘肅民間伏羲文化研究者任維東著認為:“女幾山”就是“古昆侖”之神峰,伏羲就是照山畫卦,故曰“先天八卦”。《呂氏春秋·慎勢》曰:“古之王者擇天下之中立國,也是‘四瀆’之所在。”對于“四瀆”之“瀆”,《釋名》曰: “瀆,獨也,各獨出其水而入海也。”說的是源出即入西海的四圖河。《白虎通·巡狩篇》:“瀆,濁也。中國垢濁發源,東注海,其功著大,故稱瀆。”《風俗通·山澤篇》曰: “所以通中國垢濁。”《史記·封禪書》曰: “瀆山,蜀之汶山也。”“四瀆”今名“四圖”,是古“昆侖”所在的行政村。而“汶山”就是“岷山”,“岷山”就是“抿天之山”。

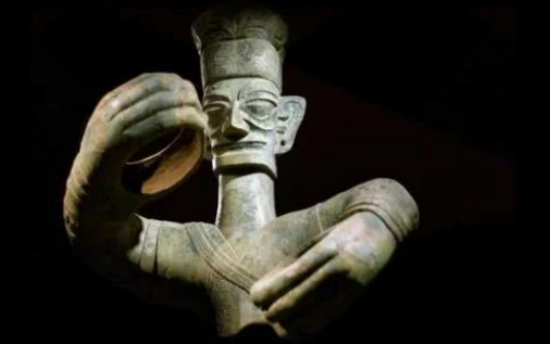

四川省巴蜀文化研究中心徐學書撰稿考證:三星堆古蜀國祭祀坑面向古岷山主峰祭祀、成都金沙古蜀國遺址出土國寶級文物大玉琮上雕刻的巫舞者形象所反映的內容也為祭祀古岷山主峰女幾山山神,作為古蜀國開明氏王族神靈為上帝鎮守的昆侖天庭就是成都平原西緣的岷山。

《三塗山、涂山氏及其歷史文化考察》洛陽市文物考古研究院、洛陽博物館蔡運章、史家珍、周加申著認為:女幾山是三涂山主峰,“幾”“嬌”音近義通,當因禹妻“女嬌”居住于此而得名。三涂山即“涂山”,亦名“羽山”和“會稽山”,在今洛陽市嵩縣西北。該山本是虞夏時期祭天的神山。

帝堯“殛鯀于羽山”、禹“娶于涂山氏”、“禹會諸侯于涂山”、周穆王“會諸侯于幾山”等著名歷史故事,都發生在這里。女幾山南麓的七谷水(今谷蜇峪河)即“王母澗”,王母廟、神馬石、登山棧道、義應侯廟和陸渾戎貴族墓地等文物遺存以及大量謳歌女幾山的詩畫名篇。

岷山之首女幾開啟修覺山駹城(龍馬古國又稱寶墩文化時期)

自瓦屋山由西南至東北方在修覺山戛然而止,天府之國第二大水利工程通濟堰興建于此,綿綿群山萬馬奔騰至成都平原腹地岷江畔“祥龍吐水”,五河匯聚修覺山匯聚古中國岷江源頭。

“馬身龍首女幾”以蜀山氏為名締造了駹城(龍馬古國),開啟了“爾來四萬八千歲”的燦爛古蜀文明。1981 年修覺山“杜甫詩碑”旁發現新石器時期石苯、石斧和 1985 年修覺山腳下龍馬村發掘中國三大史前遺址,將四川帶入了距今 4500 年前的寶墩文化時期,其“長江上游最早水稻田”的碳化稻谷,標志著古蜀先民在這里進入了農耕文明時期。

如《山海經.海外西經》記載: “軒轅之國在窮山之際,其不壽者八百歲。在女子國北。人面蛇身,尾交首上。百谷自生,冬夏播琴。鸞鳥自歌,鳳鳥自舞,靈壽實華,草木所聚。爰有百獸,相群爰處。”故東晉常璩撰《華陽國志》蜀志云:“上圣則大禹生其鄉,媾姻則黃帝婚其族,大賢彭祖育其山,列仙王喬升其岡。”

綜上所述,都廣之野,其城方三百里,蓋天地之中,百谷自生。人皇氏兄弟九人“駕六羽,乘云車,出谷口,依山川大地之勢,分大地為九州,兄弟九人各居一方,傳一百五十世,立國四萬五千六百年。”女幾、女幾山通過昆侖和西王母神話閃爍在歷史時空。

從周穆王瑤池邂逅西王母、漢武帝七月七拜見西王母、老子西出函關大隱修覺山,張道陵設“祭酒”為最高首領守護道教二十四治,先賢似乎有意讓女幾和女幾山不為人知。

西漢皇室后裔劉向撰寫的《列仙傳》中提及:“女幾者,沽酒婦人也,作酒常美。遇仙人過其家飲酒,以素書五卷為質。傾書開引,雙飛絕塵。”著名道士杜光庭隨唐僖宗入蜀考證,將女幾山從洛陽宜陽重新劃到了青城、峨眉方向,并在《墉城集仙錄》中再一次道出了女幾釀酒供仙人喝酒的故事。

此后,修仙者恍然大悟長生不老的秘密就是出自女幾山。從此,難于上青天的蜀道,再以無法阻擋踏破鐵鞋尋仙者的的求仙決心。

尋仙問道釀酒先祖女幾

洪荒之初,天和地相距并不遙遠,人和神可以通過建木神樹在地面和天庭間相互來往。相傳,龍馬之祖“人皇氏”就出生在這天穹之下。《山海經》云:“大荒之中,有山名曰成都載天;岷山之首,馬身龍首曰女幾之山;女子國北,穹山之際軒轅之國,其不壽者八百歲;其城方三百里都廣之野,人面蛇身,尾交首上;此諸夭之野,鸞鳥自歌,鳳鳥自舞,鳳皇卵民食之;甘露民飲之,所欲自從也。”故《華陽國志》云:“上圣則大禹生其鄉,媾姻則黃帝婚其族,大賢彭祖育其山,列仙王喬升其岡。”女子國炎帝龍族與軒轅國黃帝馬族聯姻締造的古駹國,這就是都廣之野天地之中的最早中國。

古昆侖岷山之首。“維天有斗、以挹酒漿”,古昆侖馬身龍首女子國供奉“女幾”為龍馬之祖。祭祀岷山之首女幾之山,是遠古中國最重要的宗教活動之一。“國之大事、在祀在戎,始立宗廟、以酒為醴”,先秦古籍《山海經.中山九次經》明確記載:“凡岷山之首女幾山至賈超之山,毛用一雄雞瘞,糈用稌,其祠修酒,先進酒為釂。嬰毛一吉玉,祈璆冕舞。” 可以看出天下之中女子國祭祀女幾山神已經列入早期國家祀典常態化、制度化。

洛水源自女幾山。“蜀之為國,肇自人皇”,龍馬之祖“人皇氏”就出生在龍馬之山。華夏文明源頭思想的“龍馬負圖、河洛出書”洛水就出自女幾之山,故《中山九次經》云:“女幾之山,洛水出矣,東注于江。”女子國人皇氏兄弟九人“駕六羽,乘云車,出谷口,依山川大地之勢,分大地為九州,兄弟九人各居一方,傳一百五十世,立國四萬五千六百年”。堯舜時代洪水泛濫,女幾部落修己(女嬉)兒子大禹治水成功后九州稱王。

華夏酒仙女幾。“女幾作酒常美,仙人過其家飲酒。女幾蘊妙,仙客來臻,彭聃得之,五卷以陳”,西漢皇室宗親史學家劉向撰《列仙傳》,收錄了女幾和三皇五帝、先秦至漢時期的70多位神仙。

成都平原流傳,彭祖尋仙問道武陽修覺山、老子西出函關在修覺山隱修;秦始皇以蜀王拒交長生不老秘方而滅蜀于修覺山下新津機場(古戰場遺址),派三千童男童女隨徐福追至扶桑不知失蹤的秘密。“牛馭出涵關,百二河山無隱處;蠶叢來蜀道,五千文字有傳人”……千年鳳求凰的女幾釀酒技藝在成都平原廣為流傳,“文君當壚,相如滌器”,司馬相如與才女卓文君的邂逅,似乎續寫著熱情似火的女子國千年瓊漿。

尋仙問道修覺山。道教在都廣之野設二十四治守護著古老秘密,最高首領“祭酒”在蜀山和漢水交匯的天下之中設靈泉化、平崗治、稠梗治、本竹治、平蓋治、主薄治。武則天稱帝,自稱女幾姬昌后人,依洛水打造神都洛陽。李隆基依女幾山作《霓裳羽衣》神曲,并幸蜀成都,“市酒于富春坊,駐蹕為題修覺山”開創了梨園“歲貢春酒十斛”歷史, “上元點環招萼綠,王母揮訣別飛瓊”,正如杜甫所云“此曲只應天上有,人間能得幾回聞”。晚唐金陵城破時,神曲《霓裳羽衣》被李煜下令燒毀而失傳,但女幾的神女傳說和長生不老的女幾釀酒故事卻大量出現在后世名人圣賢作品中代代相傳……

自到成都燒酒熟,不思身更入長安

《史記·封禪書》引《周官》曰:“天子祭天下名山大川,五岳視三公。”依《通典·吉禮》“秩于山川”所言,群神之祀也以次序而祭。在《山海經.中山九次經》中詳細記載:“岷山之首女幾山馬身龍首,毛用一雄雞瘞,糈用稌,其祠之,修酒,先進酒為釂。嬰毛一吉玉,祈,璆冕舞。”

可見使用修酒,釂祭女幾山神是遠古中國最重要的宗教活動之一,列入國家祀典常態化、制度化。從民間神話的眾神時代,能赴女幾山瑤池盛宴者為各路神仙或功勛卓越者。猶如參加天庭年度表彰大會進而彰顯部落地位的封神榜。長生不老的釀酒秘方由人頭蛇身的仙女修巳掌管。

洪荒時代,大禹在其母修巳幫助下治水成功后分封天下九州稱王,以致后世民間傳聞酒的來歷來自大禹部下杜康或者帝女儀狄之說。千年美酒香醇至今,千年文明璀璨依舊。《列仙傳》有云:“女幾蘊妙,仙客來臻,彭聃得之,五卷以陳”,被大唐皇帝尊為“圣祖大道玄元皇帝”,老子李耳掌管周朝宮廷秘籍后,西出函關大隱女幾之山修真圓覺得道成仙。

大唐開元年間,唐明皇循跡女幾作《霓裳羽衣》神曲,著名道士葉法善引唐明皇幸蜀成都“市酒于富春坊。為題修覺山三字。”

李肇撰《唐國史補》記載的唐皇開元年間至唐穆宗長慶年間(713 一 824 年)雜事,其中“劍南歲貢燒春十斛”這段歷史,更蘊涵女幾神韻的劍南產燒春酒名聞天下,聲震朝野。

千錘百煉和長年累月的修行方得一壇好酒,醉翁之意不在酒,在于山水之間。源自女幾的千秋萬代不老酒,到唐宋以來的民族復興覺悟酒。一杯讓人回味無窮,妙不可言的尤物,值得令人生死相許。

為講好成都故事,弘揚本土文化。修覺山女幾釀酒歷史研究者邱海翔付出大量心血,整理出本土的悠久歷史,進行版權、專利、商標的300余項注冊保護,形成了獨特魅力、自成一體的女幾+修覺山文化IP。在首屆國際茶日“成都購茶節”上分享武陽修覺山稠梗皇茶歷史。

邱海翔作為“龍舟之鄉”新津端午龍舟會第一任會長,尋訪鄉村老人和文化名人,追尋“省級非物質文化遺產”四川龍舟之鄉文化脈絡。在當地政府支持下,得到譚繼和、祁和暉、徐金華、謝元魯、周明生等文化工匠指點,組織“龍騰盛世情、夢回修覺山”二月修覺山文化節,成都市首屆非遺龍舟大賽,二龍抬頭民俗活動等,讓非遺文化和傳統文化得到傳承。

推出長江上游的釀酒先祖“女幾”、《山海經》記載的千年祭祀酒品牌“修覺山”、古蜀國神秘之釀“秘密”、杜甫的家國情懷“題新津北橋樓”、蘇軾兄弟在修覺山壯志酒“紀勝亭”等。邱海翔在對于講好中國酒起源和中國酒的發展,其獨到看法和解決方案思路均有產生積極意義。

修覺山、女幾山,紀勝亭、寶墩文明,老君山,觀音寺.....集聚在今日的新津,它們在歷史中,有何神秘的關聯?

新津是川西平原的泄洪口,有岷江的五條支流——金馬河、羊馬河、楊柳河、西河、南河,在縣城東南的修覺山下匯合。在驚濤駭浪的大江之上,卻巍然矗立著一座風光獨具的神秘山峰,一座在古代名氣很大的川西文化名山——修覺山。

寶墩,成都平原文明起源。遺址距今約4500—4200年,是成都平原發現年代最早、面積最大的史前城址。寶墩文明是成都平原邁進文明門檻的歷史見證,也是研究古蜀文明和中華文明史的重要明證,被譽為“中華文明之光,長江上游文明之源”。寶墩文化、三星堆文化、以金沙遺址為代表的十二橋文化,勾勒出古蜀文明長達2000多年的發展脈絡。

禪宗六祖北派祖師神秀、唐玄宗李隆基,還有杜甫、陸游、范成大、蘇軾蘇轍兄弟、鐘惺等歷代文化名人,他們為何在這里留下了神秘的蹤跡,而且留下了傳世的華章?

近日,修覺山女幾山文化研究專家邱海翔陪同探訪。

更多未解之謎,待我們去發現。歷史留給新津這樣厚重的文化,如何在“文化自信”的當下傳承弘揚?如何開發保護利用,造福于民,服務經濟,服務我們美好的生活需要?值得我們有更多思考。