2024-06-16 23:07 瀏覽量:21644 來源:中國食品網(wǎng)

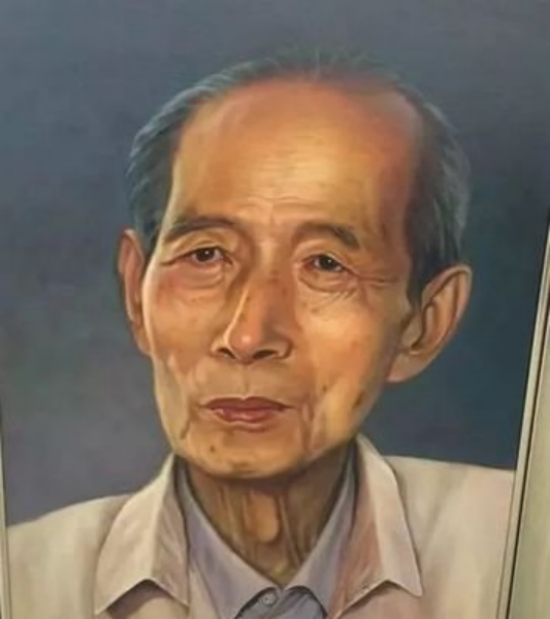

艾蕪(原名湯道耕,1904年6月20日-1992年12月5日)是杰出的作家,也是優(yōu)秀的學者。紀念艾蕪,想說的話太多,友情的、生活的、文學的、政治的、社會的、經(jīng)濟的、學術的、世界的、中國的、四川的、新都的等等,關聯(lián)度大,涉及面寬,永遠說不完。

李后強作主旨演講

(艾蕪先生)

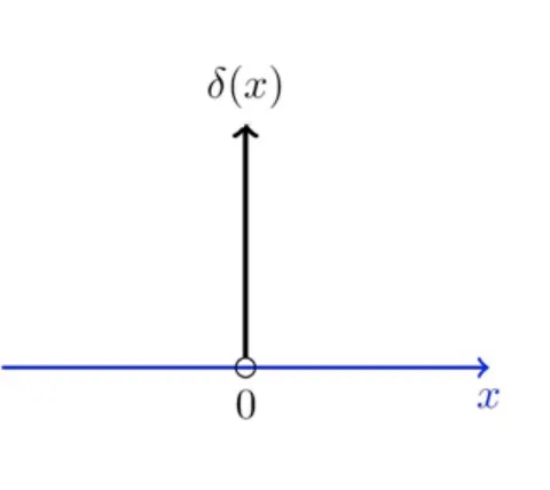

今天的話題很集中,緊扣“艾蕪和他的朋友們”,并且與青年有關,但說起來話也很長,這也是大課題。原因在于,話題的核心艾蕪,本身就是無窮大,是一座高峰、一個大海,還是一座圖書館、一個大寶藏。只要與艾蕪鏈接,話題都會產(chǎn)生無窮大+∞,數(shù)學上叫艾蕪為“δ函數(shù)”,也稱“狄拉克δ函數(shù)”或者“脈沖函數(shù)”“點源函數(shù)”。

δ函數(shù)是數(shù)學,也是哲學,在各類科學中都有廣泛應用,特別是在卷積理論、深度學習、人工智能等領域有特殊價值。δ函數(shù)具有奇異性質(zhì),首先是偶函數(shù),具有挑選性,在整個定義域上的積分等于1。當x等于0時,δ函數(shù)無窮大。在x不等于0的其他地方,δ函數(shù)恒等于0,說明δ函數(shù)是一個無限高且無窮窄的尖峰(脈沖)。如同引力一樣,δ函數(shù)看似簡單,實為深刻,雖無形卻無所不在,極為優(yōu)雅和極為強大,是描述質(zhì)點和電場的有效方法。用數(shù)學描述艾蕪肯定不準確,但不失為一種探索。馬克思說,一種科學只有成功地運用數(shù)學的時候,才能達到真正完善的地步,凡是不能用數(shù)學描述的東西一般都不是科學。

(艾蕪類似“狄拉克δ函數(shù)”)

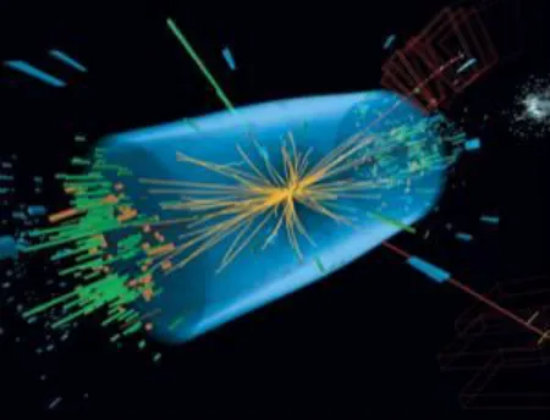

在物理學上看,艾蕪應該是“希格斯場(Higgs field)”,他給社會和青年賦能。希格斯場是以英國物理學家諾貝爾獎(2013年)獲得者彼得·希格斯(Peter Higgs)姓氏命名的場,是一種遍布于全宇宙各個角落的量子場,籠罩著我們?nèi)恚瑹o處不在,希格斯場的振動產(chǎn)生“上帝粒子”(玻色子),粒子因為與希格斯場之間相互作用而獲得能量和質(zhì)量。

希格斯是偉大的科學家,但過著“低科技”生活,不用手機、不用網(wǎng)絡、不用電視。2013年諾貝爾獎宣布時間因為無法與他及時聯(lián)系而推遲。他得獎的工作還是曾被雜志退稿、拒絕發(fā)表的文章。今天,我們在追憶艾蕪給社會賦能的同時,也深切懷念給粒子賦能的希格斯,他2024年4月8日去世(享年94歲),被譽為世紀偉人。

(艾蕪類似“希格斯場”)

今年是艾蕪誕辰120周年。我們想起艾蕪、思念艾蕪、研討艾蕪,是為什么?

可能不是為了情面、形式、表態(tài)、熱鬧,而是把艾蕪作為符號、地標、榜樣,通過透視艾蕪現(xiàn)象、展示艾蕪成果、宣傳艾蕪品德、弘揚艾蕪精神、形成艾蕪方式、激勵艾蕪后人,推動新都、四川乃至全國文化高質(zhì)量發(fā)展,為建設文化強國,推進民族偉大復興,加快中國式現(xiàn)代化做出貢獻。

艾蕪被譽為中國現(xiàn)當代著名作家、“流浪文豪”,研究他文學作品和文學成就的工作較多,研究他學術思想和調(diào)研成果的工作較少,把他看成作家的很多,把他視為學者的較少。

其實,艾蕪是從農(nóng)村走向都市的學者,是從平凡走向非凡的作家,是從成都走向世界的文人。用今天的話說,艾蕪是當時的“流浪者”“農(nóng)民工”,也是那時的觀察者和記錄者。他的作品被翻譯成日、俄、英、德、朝、匈、波等多種文字在海外傳播。在南行六年間,他徒步到昆明,做過雜役;他在緬甸克欽山中,當過馬店伙計;他在東南亞異國山野,與下層勞動者包括趕馬人、抬滑竿的、鴉片私販以至偷馬賊等朝夕相處。后來,他到緬甸仰光,病倒街頭,被四川省樂至縣人萬慧法師(學術名家謝無量的三弟)收留。以后,他當過報社校對、小學教師、報紙副刊編輯.....,1949年后,艾蕪任重慶市文化局長、中國作家協(xié)會理事、全國文聯(lián)委員、四川省文聯(lián)名譽主席等職。

他的一生充滿奇遇、夢幻、苦難、波折和輝煌,他的作品充滿浪漫而艱辛的漂泊氣質(zhì),值得我們今天深思的素材很多。魯迅稱贊他是“最優(yōu)秀的青年作家之一”,巴金推崇他為“中國最杰出的作家之一”,王蒙則高度肯定他在現(xiàn)代文學史上的地位是“經(jīng)得住時間的考驗的。”

換個角度看,艾蕪的“南行”實際是“調(diào)研”,三次南行,三次調(diào)研,“讀萬卷書行萬里路”,他的作品(500多萬字)是“調(diào)研報告”、“匯報材料”。他深入社會底層觀察形形色色的人與事,他精準記錄社會生活方方面面的情與怨。艾蕪是專家,他思考不同人群的命運與奮斗。艾蕪是學者,他研究宇宙生物的生存與繁衍。艾蕪是智者,他發(fā)現(xiàn)了生命的偉力和奇跡。

“艾蕪的朋友”是什么?可能是萬事萬物,絕不是他身邊的少數(shù)文人,包括有形的與無形的,有生命的和無生命的,這些讓他產(chǎn)生了創(chuàng)作的靈感,讓他終身難忘,不寫不行的東西。最知心的朋友當然是他自己,他的心靈,還有伴隨他的歲月。萬物有靈,本質(zhì)都是能量——超弦,光子是載體。靜態(tài)的能量是物質(zhì),運動的能量是光子。光是世界的本源。

可以說,艾蕪一生追求光明,觸及了世界的真相,他無疑是先知先覺的智者。奔向遠方而又熱愛陽光的人,是看透生活真相而又仍然熱愛生活的人,這是真正的英雄。有人說艾蕪是“反叛”,他實際是在“正行”,從封建奔向開放,從黑暗走向光明。

產(chǎn)生“艾蕪現(xiàn)象”的原因是什么?可能是社會制度。艾蕪為什么要流浪異國他鄉(xiāng),后來又回到祖國懷抱?他自己有明確的回答。

新中國成立后,艾蕪重返西南邊陲,用飽含著歡樂的筆調(diào),寫下細致含蓄、意境深遠的《南行記續(xù)篇》。他的南行回憶錄《漂泊雜記》,對戰(zhàn)亂年代在滇緬流離失所的流浪生活,也寫出了清新明快的文字,真是令人深思。艾蕪在88歲曲折而又傳奇的人生中,舊社會和新中國幾乎各占一半,他3次入黨,6次坐監(jiān)獄,最懂得人間最珍貴的東西是什么?被稱為“中國高爾基”。

學界常問,中國歷史上的杰出文人,為什么大多數(shù)是在活著的時候非常悲慘,死了以后卻非常燦爛,有點“生得痛苦、死得光榮”“薄養(yǎng)厚葬”的味道,比如蘇東坡、楊升庵、陳子昂等。難道就是哲學家叔本華說的:人的一生,就是“受苦受難”的過程,死亡才是唯一的真相?今天,中國文人的生活與命運徹底改變了,他們成為了國家的主人,其中的佼佼者杰被譽為人民作家、人民藝術家。因此,我們要以新的思維、新的態(tài)度、新的作為來感恩時代,回報社會,服務人民。

“艾蕪精神”給我們的啟示是什么?可能是不屈與抗爭。習近平總書記說,幸福都是奮斗出來的,老百姓的幸福生活是干出來的。艾蕪的輝煌成就也是奮斗出來的,他的一生始終與祖國與民族的大業(yè)相連。對于青年,“現(xiàn)在,青春是用來奮斗的;將來,青春是用來回憶的。”一代人有一代人的青春。與老一輩相比,我們這一代年輕人成長在中國發(fā)展最快、最好的年代。告別了物質(zhì)的貧困,遠離了信息的匱乏,自幼享受改革開放的紅利,一路伴隨著祖國的強盛而成長,有更扎實的知識,有更開闊的視野,有更寬廣的天地。從“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”到“互聯(lián)網(wǎng)+”,社會搭建起廣闊的舞臺,供青春施展才華、追逐未來,在時代的舞臺創(chuàng)造無限的可能。與此同時,工作的壓力、競爭的焦慮、成功的渴望……現(xiàn)實的“骨感”,也讓一些年輕人的內(nèi)心擠滿成長的煩惱。

“人生的理想是越飛越低還是越飛越高?”“人生的道路是越走越寬還是越走越窄?”這涉及人生的立場、觀點和方法。“春天的道路依然充滿泥濘”,沒有哪一代人的青春是容易的。只有在年輕的時候奮斗過、拼搏過、奉獻過,書寫過人生的精彩、攀登過人生的高峰,我們才能在以后回憶的時候,自信地道一句:“青春無悔”。青春的底色永遠是奮斗,青春因夢想而激揚,青春因拼搏而精彩,青春因奉獻而厚重。心中有陽光,腳下就有力量。

青年最大的資本不是經(jīng)驗豐富、胸有成竹,而是敢于做夢、勇于試錯。無論道路多險、風浪多大,只要前行都是對自己的超越。那些以夢為馬、激情奮斗的日子,將永遠成為人生的財富。正如習近平總書記告誡的,“青年時代,選擇吃苦也就選擇了收獲,選擇奉獻也就選擇了高尚。青年時期多經(jīng)歷一點摔打、挫折、考驗,有利于走好一生的路”。“只有把人生理想融入國家和民族的事業(yè)中,才能最終成就一番事業(yè)。”不管是高校的學生,還是基層的村官,不論是工廠的青工,還是街上的快遞小哥,只要盡心做好本職工作,都是好青年。只要把個人夢想?yún)R入時代洪流,讓蓬勃青春與家國情懷共振,就能讓人生的色彩更加絢爛。

紀念艾蕪,我們要落實習近平文化思想。艾蕪為創(chuàng)作文學精品奮斗一生。習近平總書記在文藝工作座談會上指出,推動文藝繁榮發(fā)展,最根本的是要創(chuàng)作生產(chǎn)出無愧于我們這個偉大民族、偉大時代的優(yōu)秀作品。文藝工作者應該牢記,創(chuàng)作是自己的中心任務,作品是自己的立身之本,要靜下心來、精益求精搞創(chuàng)作,把最好的精神食糧奉獻給人民。必須把創(chuàng)作生產(chǎn)優(yōu)秀作品作為文藝工作的中心環(huán)節(jié),努力創(chuàng)作生產(chǎn)更多傳播當代中國價值觀念、體現(xiàn)中華文化精神、反映中國人審美追求,思想性、藝術性、觀賞性有機統(tǒng)一的優(yōu)秀作品。落實習近平文化思想和重要講話,我們要創(chuàng)造寬松環(huán)境,搞好文化建設,培養(yǎng)杰出作家,讓一批又一批艾蕪式的青年成長起來。

紀念艾蕪,我們要推進鄉(xiāng)村全面振興。艾蕪是追求幸福的一生,我們要努力把艾蕪家鄉(xiāng)建設好。人民群眾對美好生活的向往就是我們的奮斗目標。大力推進城鄉(xiāng)融合、鄉(xiāng)村全面振興,讓城市反哺農(nóng)村,工業(yè)帶動農(nóng)業(yè),讓農(nóng)民成為最光榮的職業(yè)。大力發(fā)展農(nóng)商文旅產(chǎn)業(yè),建好清流-濛陽產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展帶。把艾蕪作品進行創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展,還原文學場景,打造網(wǎng)紅景點。大力發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè),讓“神農(nóng)藥枕”再顯神奇。

紀念艾蕪,我們要踐行新發(fā)展理念。艾蕪是突出創(chuàng)新、開放和共享的一生,是南向開放和“一帶一路”的孤行者、探索者。我們要把“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念落實到艾蕪家鄉(xiāng)建設的各個環(huán)節(jié),讓艾蕪文化IP成為打卡點。新發(fā)展理念形成中國特有的發(fā)展文化,是一場深刻的變革,基點是共同富裕和整體利益,實現(xiàn)個體與整體的共贏,將長期影響國人的價值觀和是非觀。

創(chuàng)新包括文化創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、市場創(chuàng)新,改革創(chuàng)新、調(diào)控創(chuàng)新,意味著動力機制的轉(zhuǎn)換與重構。清流-濛陽產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展帶要成為開放帶、文化帶、創(chuàng)新帶、綠色帶、富裕帶、共享帶,成為中國西部一道亮麗的風景線。

紀念艾蕪,我們要因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。艾蕪是面向世界、面向未來、面向現(xiàn)代化的一生。但艾蕪生活的時代是傳統(tǒng)生產(chǎn)力。生產(chǎn)力是指人們創(chuàng)造財富的能力,即社會生產(chǎn)能力,實際是人們利用自然、改造自然或者征服自然的能力,包括“三大要素”即勞動者、勞動工具、勞動對象。生產(chǎn)力的提高意味著在同樣多的資源條件下能夠創(chuàng)造更多的財富。

新質(zhì)生產(chǎn)力是被創(chuàng)新顛覆了的生產(chǎn)力,發(fā)生了質(zhì)變,出現(xiàn)了新質(zhì),本質(zhì)是先進生產(chǎn)力。有“三新一優(yōu)”特點,新質(zhì)勞動者、新質(zhì)勞動工具、新質(zhì)勞動對象及其優(yōu)化配置,1+1+1>3。新質(zhì)生產(chǎn)力與傳統(tǒng)生產(chǎn)力,作為人類社會發(fā)展歷程中兩種截然不同的生產(chǎn)形態(tài),各自承載著時代的印記與技術的烙印,它們在生產(chǎn)方式、技術水平、產(chǎn)出效率、社會影響等方面存在著顯著的差異。建設艾蕪家鄉(xiāng),必須擁抱新質(zhì)生產(chǎn)力,切實提高勞動者素質(zhì),采用高新技術手段,更新勞動對象,改革生產(chǎn)關系,用數(shù)智化改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),以高質(zhì)量發(fā)展譜寫中國式現(xiàn)代化的清濛新篇章!

今天紀念艾蕪,就是要學習艾蕪精神,把我們自己的事情辦好,把艾蕪的家鄉(xiāng)建設好,把四川的經(jīng)濟社會發(fā)展好,把民族復興的偉業(yè)推進好!

(2024年6月14日李后強在“艾蕪和他的朋友們”青年學術研討成果分享會上發(fā)言)

李后強:中共四川省委四川省人民政府決策咨詢委員會副主任、成都市社科聯(lián)主席、四川省社會科學院二級教授、博士生導師。

上一篇:探尋綿竹酒產(chǎn)區(qū)的再生動力

下一篇:甘果康獲錦江杯·酒業(yè)金酌獎雙項獎 做健康柑桔果酒先行者