2024-09-24 11:49 瀏覽量:28501 來源:中國食品網

9月22日,烹飪科學四川高等學校重點實驗室、四川省微生物學會分別發出消息,四川旅游學院教授、烹飪科學四川省高等學校重點實驗室原主任、九三學社社員鄧靜同志,因病醫治無效,于2024年9月22日15時30分在成都逝世,享年54歲。

她是發酵食品教學研究專家

鄧靜同志生于1970年7月,四川內江人,1993年畢業于鄭州輕工業學院(現鄭州輕工業大學),畢業后入職四川輕化工學院(現四川輕化工大學),歷任助教、講師、副教授、教授。2004年起擔任碩士研究生導師。2009年在美國羅格斯大學食品工程系訪學一年,2011年四川大學生命科學學院博士畢業。2014年入職四川旅游學院,擔任烹飪科學四川省高等學校重點實驗室主任。擔任四川省微生物學會理事、科普工作委員會副主任。

鄧靜同志忠誠熱愛黨的教育事業,長期從事傳統食品發酵、調味品加工關鍵技術等方面的教學和科研工作,主持和參與國家級、省部級等科研項目20余項,發表SCI等科研論文100余篇,獲發明專利授權1項,主編著作1部。任烹飪科學四川省高等學校重點實驗室主任以來,兢兢業業、開拓創新,在她的積極推動下,重點實驗室在烹飪科學與營養、烹飪工藝與技術和餐飲衛生與安全等相關領域取得了突出的成績。

鄧靜同志為學校教學合格評估與審核評估工作、“烹飪珠峰”行動計劃、碩士點建設單位申報、“貢嘎計劃”學科建設等工作做出了重要貢獻。擔任學會科普工作委員會副主任以來,在微生物科學普及領域取得了突出成績,為推動學會科學普及工作的快速發展做出了重要貢獻。

鄧靜同志的一生是為黨的教育事業不懈奮斗的一生。鄧靜同志的逝世使四川旅游學院和四川省微生物學界失去了一位好老師、好同志、好朋友。

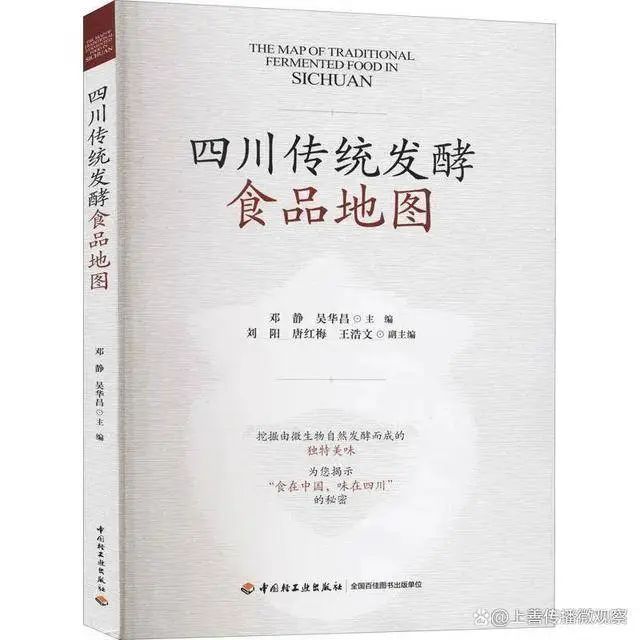

創作好書《四川傳統發酵食品地圖》

鄧靜教授對四川省特色傳統發酵食品有深入的研究。鄧靜教授牽頭主編出版的《四川傳統發酵食品地圖》一書,對傳統發酵食品的歷史傳承、生產工藝、品質特點進行全面詳細的介紹,深入挖掘由微生物自然發酵而成的獨特美味,從而揭示“食在中國,味在四川”的秘密。本書既有助于傳統食品從業者和美食愛好者研究傳統食品技藝,又有益于發揚地方風俗文化。是一本不可多得的好書。

特別是在《四川傳統發酵食品地圖》一書前言中,鄧靜教授的前序講述讓我們真切看見,她對中國傳統發酵食品的教學與研究中執著的情懷。

其中有鄧靜教授的溫情表述:

從小就生活在四川,我的外婆和母親都是制作傳統美食的能手,那些簡單粗糙的食材在她們靈巧的雙手中會變成美味佳肴,特別是在那些物質極度匱乏的年代,這些美食陪伴著我們長大,也在我記憶中烙下了外婆和媽媽的味道。

夏天外婆和母親會將浸泡過的蠶豆剝皮,攤在簸箕里,然后蓋上黃荊枝條,當蠶豆瓣上長出黃綠色的霉菌時,就會將這些蠶豆拌入鹽水和剁好的辣椒,裝入壇子,并放在太陽下暴曬,期間會不時地翻動。經過一段時間的密封貯存,這種美味的豆瓣醬就成為炒菜、燒菜必不可少的調味料。冬天來臨時,外婆會將豆腐分成一小塊一小塊放在洗凈的稻草上,用紗布或簸箕罩在上面,過不了幾天,一層白色的絨毛就會附著在豆腐的四周,當整個簸箕都覆蓋上厚厚一層潔白而細膩的絨毛時,外婆就會將這些豆腐塊取出蘸上燒酒,再把炒過的辣椒面、花椒和鹽裹在上面,密封入壇,過上十幾天,鮮香麻辣的豆腐乳就能伴我們度過整個寒冷的冬天。

外婆在家里擺放了大大小小十幾個壇子,里面有泡的辣椒、姜、蒜頭、豇豆等,在外婆的眼里仿佛沒有什么東西不能泡的,這些都會變成我們餐桌上的調料或直接食用的小菜。這些壇子里還存放著不同種類的豆豉(姜豆豉、干豆豉)、干的蘿卜苗、青菜葉子……最為神奇的是有些壇子是倒扣往下的,在這些倒扣的壇子里存放有腌制過的大頭菜、蘿卜、茄子……每次外婆打開這些壇子時,香氣就會撲鼻而來,很快彌漫整個屋子,經久不散。

我上大學報的志愿是發酵工程專業,原來不知道發酵工程干什么,后來通過學習才知道其實外婆做的好多美味都是發酵產品,這些都少不了微生物的功勞。而四川由于獨特的地理條件,再加上川人的勤勞智慧,才演繹出這么多美味的發酵食品。外婆和母親只是千千萬萬四川勞動婦女的代表,這些智慧代代相傳。

大學畢業后,我一直從事與發酵相關的教學和科研工作,對中國不同地區的傳統發酵食品產生了濃厚的興趣,尤其對四川傳統發酵食品情有獨鐘,于是將研究重點放在了四川傳統發酵調味品上。隨著研究不斷深入和拓展,發現我們未知的東西越多,越發對這些食品充滿喜愛,更對四川勞動人們的偉大智慧由衷感嘆。在研究四川獨具特色的自貢甜面醬時,發現甜面醬至少要經過一年以上的日曬夜露才具有濃郁的醬香。在這一年四季不同季節里,空氣中不同的微生物,比如種類各異的產酯酵母、芽孢桿菌、霉菌、乳酸菌等在不同時期進入甜面醬,參與各種香味物質的合成,再加上晝夜溫差的變化,賦予甜面醬特殊的風味。

而現代的保溫純種發酵雖能加快發酵的進程,卻離傳統工藝的品質還有一定距離。在研究四川傳統泡菜的過程中,發現傳統老壇泡菜品質的關鍵在于泡菜水,越是經過多年馴化的老泡菜水(稱為老鹽水),其中各種微生物的菌群越復雜,正是這些混合的菌群賦予了泡菜獨特的風味。四川傳統的發酵食品還有很多很多,比如瀘州的護國陳醋、宜賓的思坡醋、中壩的醬油、潼川的豆豉等,都展現出各自獨特的魅力,而我們的研究只不過是冰山一角,其中許多奧秘還需要更多的學者去探索發現。

食品安全科普宣傳教育傳道者

2022年9月,鄧靜與多位專家交流發酵食品發展

當晚19:00,由四川省微生物學會、四川旅游學院、成都師范學院主辦的“四川傳統發酵食品科普宣傳座談會”在線上舉行。

四川省微生物學會理事長、四川大學生命科學學院孫群教授,四川旅游學院碩士導師鄧靜博士,四川省微生物學會科學普及工作委員會主任、成都師范學院化學與生命科學學院院長劉松青教授,天津科技大學生物工程學院博士生導師、賈士儒教授,瀘州老窖酒傳統釀制技藝第24代傳承人、瀘州老窖企業文化中心李賓總經理,四川省農業科學院農產品加工研究所、四川傳統發酵食品創新研究開發中心食品生物技術研究室副主任李治華博士等專家。專家們分別從所從事的工作與專業角度,對四川傳統發酵食品的現狀、傳承與發展,存在的問題等方面作解讀與探討。

在這次專家交流中,四川旅游學院碩士導師鄧靜博士介紹了《四川傳統發酵食品地圖》一書的寫作背景,書中全面展示了四川獨特的美食文化。四川傳統發酵食品種類豐富,且具有健康、營養等特點。《四川傳統發酵食品地圖》一書按照四川的市轄區分類,對四川省特色傳統發酵食品的歷史傳承、生產工藝、品質特點進行全面詳細的介紹,深入挖掘由微生物自然發酵而成的獨特美味,從而揭示“食在中國,味在四川”的秘密。鄧靜教授對該書的編撰與推廣既有助于傳統食品從業者和美食愛好者研究傳統食品技藝,又有益于發揚地方風俗文化。

2022年1月,學院與協會共商美食科普合作

2022年1月10日,四川省微生物學會理事長孫群教授帶領學會科普工作委員會及秘書處相關工作人員,赴四川旅游學院烹飪科學四川省高等學校重點實驗室參觀交流,共商傳統發酵美食科普合作。

學校重點實驗室主任鄧靜教授帶領大家參觀了學校正在飲食博物館開展的四川傳統發酵調味品科普展,重點介紹了當前所做的一些相關傳統發酵食品的科普工作,隨后參觀了四川省美食與旅游科普基地,就學校開展的美食科普相關情況進行了交流。

在參觀實驗室后,學會代表與烹飪科學高校重點實驗室工作人員展開座談,就學會未來的科普工作和合作方式進行深入的交流探討。

參觀烹飪科學高校重點實驗室

在參觀實驗室后,學會代表與烹飪科學高校重點實驗室工作人員展開座談,就學會未來的科普工作和合作方式進行深入的交流探討。

2022年11月,食品安全科普宣傳

11月4日,2022年“百勝杯”食品安全與營養健康知識大學生競賽四川省分站賽暨四川省大學生食品安全志愿者選拔在成都舉辦。來自四川輕化工大學、西南交通大學、西南石油大學、成都大學、西南民族大學的5所高校的同學們同場競技、激烈比拼。通過活學活用自身豐富扎實的食品安全和營養健康知識儲備,給在場的嘉賓帶來了一場精彩絕倫、充滿青春活力的知識盛宴。

鄧靜教授在活動中作知識分享

因工作關系,筆者與鄧靜教授也有過許多的交流,經常對一些食品產業話題進行談討與請教,相識過程中也受益匪淺。她對發酵食品的專業精神,以及對于處事的友善謙遜讓人敬佩贊許。

遺憾痛心的是,轉眼間,這一切成了永恒的記憶。

鄧靜教授,一路走好。