2025-01-20 09:49 瀏覽量:26966 來源:中國食品網(wǎng)

李后強(qiáng):中共四川省委四川省人民政府決策咨詢委員會副主任、成都市社科聯(lián)主席、中國系統(tǒng)科學(xué)研究會副會長、四川省社會科學(xué)院二級教授、電子科技大學(xué)博士生導(dǎo)師

海南是祖國第二大寶島,是南海上的一顆璀璨的明珠。迷人的海水、雪白的沙灘、明媚的陽光,旖旎的海底世界及茂密的熱帶雨林和富有傳奇色彩的少數(shù)民族風(fēng)情,無不散發(fā)著熱帶海島獨(dú)特的魅力,具有豐富而厚重的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)(簡稱“非遺”)。近年來,海南省陵水縣在扎實(shí)做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)系統(tǒng)性保護(hù)傳承工作,推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展,更好滿足人民日益增長的精神文化需求,提升海南優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的影響力、傳播力,增強(qiáng)海南文化軟實(shí)力,更好凝聚加快海南自由貿(mào)易港建設(shè)的奮進(jìn)力量等方面,探索了一些成功做法和有效措施,做出了顯著成績,形成了“陵水實(shí)踐”。

第一 從全國看非遺保護(hù)發(fā)展的主要難點(diǎn)與突破方法

1. 知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)難題——

權(quán)利主體難以確定問題:許多非遺項(xiàng)目屬于群體共有,難以明確具體的權(quán)利主體,這與知識產(chǎn)權(quán)法要求的權(quán)利主體特定化相沖突。 獨(dú)創(chuàng)性與時(shí)效性問題:非遺的價(jià)值隨時(shí)間增長,而知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)通常有期限限制,兩者之間存在矛盾。 傳統(tǒng)技藝的商業(yè)化開發(fā)問題:一些地方過度追求經(jīng)濟(jì)利益,忽視了對非遺原真性的保護(hù),導(dǎo)致不當(dāng)利用或篡改。

2.傳承人的老齡化和后繼無人——

隨著時(shí)間的推移,許多非遺項(xiàng)目的傳承人逐漸年邁,年輕一代對于傳統(tǒng)技藝的興趣不足,導(dǎo)致傳承鏈斷裂。從事非遺保護(hù)的專業(yè)人士數(shù)量有限,且分布不均,特別是在偏遠(yuǎn)地區(qū),專業(yè)的保護(hù)力量更加匱乏。

3.缺乏有效的保護(hù)機(jī)制——

法律法規(guī)建設(shè)滯后,保護(hù)工作缺乏制度保障、標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)管理,資金和人員投入不足。雖然政府和社會對非遺保護(hù)有一定的資金投入,但相對于龐大的保護(hù)需求來說,仍然顯得捉襟見肘。盡管中國已經(jīng)出臺了《中華人民共和國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》,但在實(shí)際執(zhí)行中,仍存在法律條款不夠細(xì)致、操作性不強(qiáng)的問題。在某些地區(qū),非遺保護(hù)工作缺乏統(tǒng)一規(guī)劃,制度要求、保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)管理等方面相對薄弱。

4.社會認(rèn)知度不高——

公眾對非遺的認(rèn)識不夠深刻,保護(hù)意識淡薄,重申報(bào)、輕保護(hù)的現(xiàn)象較為普遍。

5.文化生態(tài)環(huán)境變化——

工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速,改變了非遺原有的生存環(huán)境,影響了其自然演變過程。現(xiàn)代社會的生活節(jié)奏和方式與過去有很大不同,使得一些依賴特定社會背景或生活方式的非遺項(xiàng)目難以維持。

具體地講,還有這些實(shí)際問題——

1.商業(yè)化傾向:有些地方為了追求經(jīng)濟(jì)效益,過度開發(fā)非遺資源,甚至出現(xiàn)了破壞性開發(fā)的情況,損害了非遺的真實(shí)性和完整性。

2.遺產(chǎn)整理難度大:由于歷史原因,一些非遺項(xiàng)目的相關(guān)實(shí)物、文獻(xiàn)等資料已經(jīng)遺失或損壞,增加了整理和研究的難度。

3.學(xué)術(shù)研究不足:針對非遺的系統(tǒng)性、深入性的學(xué)術(shù)研究還不夠充分,理論支撐較為薄弱。

4.全球化的沖擊:全球化趨勢加強(qiáng),西方文化的廣泛傳播,對本土非遺造成了巨大沖擊,特別是對于青少年的影響更為明顯。在全球化市場規(guī)則下,經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的非遺產(chǎn)品在市場上競爭能力較弱,難以抵御外來文化的侵襲。

5.不當(dāng)恢復(fù)和創(chuàng)新:存在偽民俗現(xiàn)象,一些地方為了吸引游客或申請非遺名錄,強(qiáng)行恢復(fù)已消失的文化活動,但這些活動往往只有形式上的相似,缺乏內(nèi)在的傳統(tǒng)精神。存在過度創(chuàng)新,在“創(chuàng)新”名義下的改動可能違背了非遺的本質(zhì)特征,降低了其文化價(jià)值。

這些問題表明非遺保護(hù)是一項(xiàng)復(fù)雜而長期的任務(wù),需要社會各界共同努力,采取綜合措施加以解決。突破方法和策略是—

1.增強(qiáng)保護(hù)意識——加強(qiáng)宣傳教育,提高社會各界對非遺價(jià)值的認(rèn)識,培養(yǎng)公眾的文化自信和保護(hù)意識。

2.完善法律法規(guī)——推動立法進(jìn)程,建立健全非遺保護(hù)的相關(guān)法律體系,確保非遺得到有效法律保護(hù)。

3.支持傳承人群體—— 尊重并支持非遺傳承人的意見,培養(yǎng)他們的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識,鼓勵他們積極參與到保護(hù)工作中來。實(shí)施非遺傳承人群研修研習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃,提升傳承人群體的專業(yè)技能和創(chuàng)新能力。

4.生產(chǎn)性保護(hù)——在保持非遺項(xiàng)目真實(shí)性和傳承性的前提下,通過生產(chǎn)、流通、銷售等手段,將非遺資源轉(zhuǎn)化為文化產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值的同時(shí)促進(jìn)傳承與發(fā)展。

5. 社區(qū)參與——鼓勵和支持社區(qū)居民參與到非遺保護(hù)中來,讓非遺在日常生活中得到體現(xiàn)和傳承,如文坡村的侗錦織造技藝保護(hù)案例。

6.國際合作與交流——積極參與國際間的文化交流與合作,學(xué)習(xí)借鑒其他國家的成功經(jīng)驗(yàn),共同探索適合本地的非遺保護(hù)路徑。

7.數(shù)字化記錄與傳播—— 利用現(xiàn)代信息技術(shù),對非遺進(jìn)行數(shù)字化記錄,建立數(shù)據(jù)庫,為未來的研究和傳承提供資料支持;同時(shí),通過網(wǎng)絡(luò)平臺廣泛傳播非遺知識,擴(kuò)大影響力。

8.政策扶持與資金投入—— 政府應(yīng)出臺更多扶持政策,增加財(cái)政撥款,設(shè)立專項(xiàng)基金,吸引更多社會資本投入到非遺保護(hù)事業(yè)中。

雖然非遺保護(hù)與發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn),但通過全社會的共同努力,結(jié)合科學(xué)合理的保護(hù)策略,可以有效地推動非遺的傳承與發(fā)展,使其在現(xiàn)代社會中煥發(fā)新的生機(jī)。

第二 全國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的成功案例

中國的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)(非遺)保護(hù)已經(jīng)取得了一系列重要成果,這些成功案例為其他地區(qū)提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。以下10個(gè)是具有代表性的成功案例:

1.秦淮燈會(江蘇南京)——

背景:秦淮燈會是流傳于南京地區(qū)的傳統(tǒng)民俗活動,每年春節(jié)至元宵節(jié)期間舉行,持續(xù)50多天,被譽(yù)為“天下第一燈會”。

保護(hù)措施:

政府支持:南京市和江蘇省政府高度重視秦淮燈會的保護(hù)與傳承,將其列為首批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

社區(qū)參與:燈會不僅是官方組織的活動,更是社區(qū)居民共同參與的文化盛事。家庭、朋友和鄰居們一起制作燈籠,增強(qiáng)了社區(qū)凝聚力。

文化旅游結(jié)合:通過將燈會與旅游相結(jié)合,吸引了大量游客,提升了地方經(jīng)濟(jì)的同時(shí)也促進(jìn)了文化的傳播。

2.景德鎮(zhèn)古窯民俗博覽區(qū)(江西景德鎮(zhèn))——

背景:景德鎮(zhèn)以其悠久的手工制瓷歷史聞名于世,古窯民俗博覽區(qū)是展示和傳承這一技藝的重要場所。

保護(hù)措施:

恢復(fù)傳統(tǒng)工藝:古窯景區(qū)恢復(fù)了傳統(tǒng)的制瓷作坊和紅店,并復(fù)建復(fù)燒瓷窯,重現(xiàn)了古代制瓷工藝的全貌。

集群式傳承模式:聚集了200多位非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人,形成了一個(gè)完整的傳承體系,確保技藝代代相傳。

文旅融合:通過開發(fā)陶瓷文化體驗(yàn)游、研學(xué)旅行等項(xiàng)目,吸引了大量游客,使古窯成為景德鎮(zhèn)的一張文化名片。

3. 永定土樓(福建龍巖)——

背景:永定土樓是福建省龍巖市永定區(qū)特有的建筑形式,集居住、防御、祭祀等功能于一體,體現(xiàn)了客家人的智慧和文化。

保護(hù)措施:

整體保護(hù):當(dāng)?shù)卣畬ν翗沁M(jìn)行了全面的修繕和保護(hù),確保其結(jié)構(gòu)安全和外觀完整。

活態(tài)傳承:鼓勵當(dāng)?shù)鼐用窭^續(xù)居住在土樓內(nèi),保持傳統(tǒng)的生活方式,使土樓不僅僅是一個(gè)旅游景點(diǎn),更是一個(gè)活生生的文化載體。

文化旅游結(jié)合:通過開發(fā)土樓文化旅游線路,吸引游客前來參觀體驗(yàn),同時(shí)推廣客家文化和傳統(tǒng)手工藝。

4.北川羌繡(四川北川)——

背景:北川羌族自治縣是中國唯一的羌族自治縣,羌繡是羌族婦女世代相傳的傳統(tǒng)刺繡技藝,具有極高的藝術(shù)價(jià)值。

保護(hù)措施:

企業(yè)化運(yùn)營:伊珎羌繡有限公司通過現(xiàn)代化的企業(yè)管理模式,將羌繡技藝與市場需求相結(jié)合,開發(fā)出一系列具有市場競爭力的產(chǎn)品。

技能培訓(xùn):公司定期舉辦羌繡技能培訓(xùn),培養(yǎng)了一批年輕的傳承人,解決了后繼無人的問題。

品牌建設(shè):通過打造“羌繡”品牌,提升了產(chǎn)品的附加值,推動了羌繡文化的傳播和發(fā)展。

5. 閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)鉤針編織技藝(上海)——

背景:鉤針編織技藝是一種傳統(tǒng)的手工技藝,曾在上海市閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)廣泛流傳,但隨著時(shí)代變遷,這項(xiàng)技藝逐漸被遺忘。

保護(hù)措施:

社區(qū)參與:莘莊鎮(zhèn)通過“非遺在社區(qū)”項(xiàng)目,組織居民學(xué)習(xí)鉤針編織技藝,形成了濃厚的社區(qū)文化氛圍。

傳習(xí)所建設(shè):建立了多個(gè)非遺學(xué)堂和傳習(xí)所,為居民提供學(xué)習(xí)和交流的平臺,確保技藝得以傳承。

創(chuàng)新與發(fā)展:將傳統(tǒng)鉤針編織技藝與現(xiàn)代設(shè)計(jì)相結(jié)合,開發(fā)出一系列具有時(shí)尚感的產(chǎn)品,吸引了更多年輕人的關(guān)注。

6.浙江桐鄉(xiāng)姑嫂餅制作(浙江桐鄉(xiāng))——

背景:姑嫂餅是浙江省桐鄉(xiāng)市的傳統(tǒng)小吃,制作工藝獨(dú)特,口感香甜,深受當(dāng)?shù)厝讼矏邸?/p>

保護(hù)措施:

研學(xué)旅游結(jié)合:桐鄉(xiāng)推出了多個(gè)研學(xué)旅游點(diǎn),吸引中小學(xué)生和游客前來體驗(yàn)姑嫂餅的制作過程,增加了項(xiàng)目的趣味性和參與性。

傳承人培養(yǎng):通過設(shè)立專門的傳承人培訓(xùn)計(jì)劃,培養(yǎng)了一批年輕的手藝人,確保技藝的傳承。

品牌推廣:通過線上線下相結(jié)合的方式,推廣姑嫂餅品牌,提升了產(chǎn)品的知名度和市場占有率。

7.韓國泡菜文化(韓國)——

背景:泡菜是韓國的傳統(tǒng)發(fā)酵食品,不僅是韓國飲食文化的重要組成部分,也是韓國人民日常生活中的重要元素。

保護(hù)措施:

社區(qū)活動:每年冬季,韓國家庭都會集體制作泡菜,這一過程不僅是家庭成員之間的互動,也成為社區(qū)凝聚力的象征。

文化傳承:泡菜制作方法由母親傳授給女兒,代代相傳,確保了這一傳統(tǒng)技藝的延續(xù)。

國際認(rèn)可:2013年,韓國泡菜文化被列入聯(lián)合國教科文組織《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》,進(jìn)一步提升了其全球影響力。

8.敦煌虛擬現(xiàn)實(shí)博物館(甘肅敦煌)——

背景:敦煌莫高窟是世界上著名的佛教藝術(shù)寶庫,但由于自然環(huán)境和人為因素的影響,部分洞窟面臨損壞的風(fēng)險(xiǎn)。

保護(hù)措施:

數(shù)字化保護(hù):通過虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù),敦煌博物館創(chuàng)建了虛擬漫游系統(tǒng),游客可以通過數(shù)字平臺近距離觀賞洞窟內(nèi)的壁畫和雕塑,減少了對實(shí)體文物的損害。

文化傳播:利用數(shù)字化手段,敦煌文化得以在全球范圍內(nèi)廣泛傳播,吸引了更多人關(guān)注和了解這一文化遺產(chǎn)。

9. 彝族刺繡、傣族慢輪制陶、麗江東巴造紙(云南)——

背景:這些傳統(tǒng)技藝分別屬于彝族、傣族和納西族,具有獨(dú)特的民族特色和文化價(jià)值。

保護(hù)措施:

旅游體驗(yàn)項(xiàng)目:開發(fā)了多元化的旅游體驗(yàn)項(xiàng)目,如彝族刺繡、傣族慢輪制陶、麗江東巴造紙等,讓游客親身體驗(yàn)傳統(tǒng)技藝的魅力。

傳習(xí)要求:通過傳習(xí)體驗(yàn),不僅讓游客感受到非遺文化的深厚底蘊(yùn),也促進(jìn)了技藝的傳承和發(fā)展。

文化創(chuàng)意產(chǎn)品:結(jié)合現(xiàn)代設(shè)計(jì)理念,開發(fā)了一系列具有文化內(nèi)涵的文創(chuàng)產(chǎn)品,提升了產(chǎn)品的市場競爭力。

10.山西平遙推光漆器——

背景:平遙推光漆器是山西省平遙縣的傳統(tǒng)工藝品,以其精湛的工藝和獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格著稱。

保護(hù)措施:

政府支持:平遙縣政府高度重視推光漆器的保護(hù)與傳承,設(shè)立了專項(xiàng)資金,支持技藝的傳承和發(fā)展。

傳習(xí)基地建設(shè):建立了多個(gè)傳習(xí)基地,培養(yǎng)了一批年輕的傳承人,確保技藝得以延續(xù)。

品牌推廣:通過參加各類展覽和文化節(jié),平遙推光漆器的品牌影響力不斷提升,吸引了更多國內(nèi)外消費(fèi)者的關(guān)注。

總之,這些成功的案例表明,保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)不僅僅是簡單的保存和記錄,更重要的是通過多種方式使其“活”起來,融入現(xiàn)代社會生活。無論是通過政府的支持、社區(qū)的參與、企業(yè)的創(chuàng)新,還是通過旅游、教育、科技等手段,都可以有效地促進(jìn)非遺的傳承與發(fā)展。

第三 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)發(fā)展的“陵水實(shí)踐”

陵水縣是一個(gè)小聚居、大雜居的少數(shù)民族縣份,是被稱為“東方維京人”和海上“ 吉卜賽 ”人的疍家人的重要聚集區(qū),民族構(gòu)成有黎族、漢族、苗族、回族等22個(gè),主要為黎族與漢族。截至2023年末,陵水縣常住人口38.20萬人,黎族18萬余人,占全縣總?cè)丝诘?9.6%。漢族16.79萬人,占44.7%。在漫長的歷史發(fā)展過程中,陵水黎、漢、苗等各族人民留下了大量的物質(zhì)文化遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn),諸如黎族的紡織工藝、裝飾工藝、工藝美術(shù)、醫(yī)學(xué)醫(yī)術(shù)及苗族的染繡工藝等。陵水縣委保護(hù)發(fā)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)做了大量探索,形成了“陵水實(shí)踐”,核心是“五個(gè)確保”:

(一)以制度為基礎(chǔ),確保保護(hù)工作落到實(shí)處

陵水黎族自治縣第十四屆人大五次會議正式表決通過《陵水黎族自治縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)條例》,2015年4月10日條例正式實(shí)施,這標(biāo)志著陵水正式將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作納入法制化、規(guī)范化軌道。該條例為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的長期實(shí)施和有效運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和保障。2024年4月印發(fā)了《陵水黎族自治縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人認(rèn)定與管理辦法》,鼓勵和支持非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人開展傳承活動。

(二)以展館為載體,確保保護(hù)工作有依托

縣政府投資建設(shè)陵水縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽館,是集保護(hù)傳承、宣傳展示、理論研究、收藏保管等為一體的具有綜合性、多功能的陵水縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽館。目前,全縣已建成的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)專題或綜合展示場館2個(gè)、建立了各類傳習(xí)所11個(gè)、綜合性的黎族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳習(xí)所66個(gè)。

(三)以傳承為核心,確保保護(hù)工作可延續(xù)

黎族非遺資源較多,主要涉及傳統(tǒng)音樂、傳統(tǒng)舞蹈、傳統(tǒng)技藝、民俗、傳統(tǒng)醫(yī)藥五大門類。2008年陵水開始啟動申報(bào)工作,黎族紡染織繡技藝被列入國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。目前全縣共有27個(gè)項(xiàng)目公布為省級和縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目名錄,其中省級非遺保護(hù)項(xiàng)目名錄有南海珍珠傳統(tǒng)養(yǎng)殖技藝、黎族藤竹編技藝、黎族賽方言長調(diào)、疍歌、陵水酸粉烹制技藝、黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝、錢鈴雙刀舞、跳娘舞8個(gè)項(xiàng)目;縣級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄有黎族織錦、黎族草藥、黎族羅呢調(diào)、黎族制陶技藝、五風(fēng)舞、求海舞、印染縫紉、竹筒飯黎族短調(diào)等19個(gè)項(xiàng)目。呈現(xiàn)出廣泛性、品牌化和社會性的特點(diǎn)。截至2024年有非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人共84人,其中省級非遺傳承人5人,縣級79人,黎族非遺項(xiàng)目傳承人約占77%。

(三)以宣傳為要點(diǎn),確保保護(hù)工作影響力不斷提升

陵水立法保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),保護(hù)“活態(tài)”留住“鄉(xiāng)愁”。

采取有效措施,合理開發(fā)利用有民族特色的傳統(tǒng)紡織工藝品,弘揚(yáng)民族特色飲食品的制作技藝,推廣黎族、苗族特色療法,錄制、編寫、出版非物質(zhì)文化遺產(chǎn)志書、宣傳優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。充分利用“文化遺產(chǎn)日”?三月三黎苗傳統(tǒng)節(jié)日?民俗節(jié)日及相關(guān)的博覽會?展銷會等,為黎族文化代表性項(xiàng)目及傳承人提供展覽?展演?展銷等機(jī)會,擴(kuò)大黎族文化的社會影響?

(五)以培訓(xùn)為途經(jīng),確保傳承工作后繼有人

開展黎錦技藝培訓(xùn)及實(shí)踐課活動。“黎族傳統(tǒng)紡染織繡技藝實(shí)踐課進(jìn)校園”活動于2013年秋季起正式啟動。組織舉辦黎錦技藝培訓(xùn)、黎族賽方言長調(diào)培訓(xùn)、黎族藤編技藝培訓(xùn)等活動。陵水正立足于本土文化品牌的創(chuàng)建,積極推進(jìn)“文化強(qiáng)縣”建設(shè),將文化產(chǎn)業(yè)打造成為陵水經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。

“陵水實(shí)踐”最大特點(diǎn)是“活化利用”。利用現(xiàn)有資源積極開展黎族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示、宣傳;促進(jìn)黎族非遺保護(hù)與旅游融合發(fā)展;鼓勵各級各類學(xué)校開展相關(guān)非遺教學(xué)活動;鼓勵開展有關(guān)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活態(tài)展示展演、文藝創(chuàng)作等;鼓勵與科技融合,強(qiáng)化數(shù)字化保護(hù)利用;鼓勵非遺保護(hù)的公眾參與機(jī)制,促進(jìn)遺產(chǎn)保護(hù)共治、成果共享;鼓勵公民、法人和其他組織通過捐資、捐贈、提供場所和服務(wù)、技術(shù)支持等各種方式參與黎族非遺保護(hù)利用;鼓勵高等院校、科研機(jī)構(gòu)以及有關(guān)專家學(xué)者進(jìn)行黎族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的價(jià)值研究、發(fā)掘和闡釋等。

黎族紡染織繡技藝

陵水黎族藤編

南海珍珠傳統(tǒng)養(yǎng)殖技藝

陵水酸粉制作技藝

鞏固提升“陵水實(shí)踐”,一是繼續(xù)提高文化遺產(chǎn)保護(hù)意識。加強(qiáng)黎族文化遺產(chǎn)調(diào)查、代表性項(xiàng)目名錄建設(shè)以及傳承與傳播等相關(guān)工作,重點(diǎn)加大對珍稀瀕危項(xiàng)目的挖掘、搶救和保護(hù)力度,開展新一輪的陵水縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)匯編。

二是繼續(xù)加強(qiáng)傳承人培養(yǎng)。鼓勵現(xiàn)有的非遺傳承人將傳統(tǒng)技藝和知識傳授給身邊人或下一代,做好非遺傳承人補(bǔ)助發(fā)放工作,給予傳統(tǒng)匠人物質(zhì)和精神鼓勵。

三是繼續(xù)鼓勵繼承和創(chuàng)新。積極引導(dǎo)非遺產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為非遺商品,根據(jù)市場需求開發(fā)小而精的黎族文創(chuàng)產(chǎn)品,將傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代文化相結(jié)合,促進(jìn)傳統(tǒng)文化可持續(xù)發(fā)展。

四是繼續(xù)創(chuàng)新宣傳方式。嘗試?yán)肁I技術(shù)復(fù)原已消失或者保存不完整的黎族傳統(tǒng)文化,將傳統(tǒng)文化場景融匯到游戲場景或影視場景中,通過抖音、微信等新媒體平臺進(jìn)行宣傳推廣,引導(dǎo)更多年輕人了解陵水黎族文化,只有擴(kuò)大傳統(tǒng)文化的影響力,才能提升傳統(tǒng)技藝的生命力。

第四 破解“遺產(chǎn)悖論”譜寫非遺保護(hù)陵水新篇章

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是各地各族人民在漫長的歷史中經(jīng)歷長期的生活生產(chǎn)實(shí)踐積累創(chuàng)造形成,并世代流傳下來的燦爛成果,是一個(gè)民族的文化烙印和智慧結(jié)晶,其中所蘊(yùn)含的精湛的傳統(tǒng)技藝、深厚的民族思維、獨(dú)特的文化基因正是當(dāng)代全球化同質(zhì)化時(shí)期所缺少的。但非物質(zhì)文化遺產(chǎn)是農(nóng)業(yè)文明時(shí)代的產(chǎn)物,似乎與現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會格格不入,其發(fā)展和傳承遇到了阻塞困難。文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè),以獨(dú)特的形態(tài)和運(yùn)行方式與其他產(chǎn)業(yè)發(fā)生廣泛而復(fù)雜的聯(lián)系。

傳統(tǒng)與現(xiàn)代如何共鳴、共融、共進(jìn),市場是導(dǎo)向,再創(chuàng)意和再創(chuàng)造是路徑。非遺是文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的基石和載體,是沉淀著獨(dú)特底蘊(yùn)的寶貴資源,要充分挖掘文化資源、并將其轉(zhuǎn)化為創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的動力源泉,提高競爭力。要大力實(shí)施“非遺+文創(chuàng)” 工程,促進(jìn)“文創(chuàng)興鎮(zhèn)”,建設(shè)“非遺小鎮(zhèn)”。

我國臺灣地區(qū)曾展開過“社區(qū)營造”、日本也有過“文創(chuàng)造鎮(zhèn)”的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),我們應(yīng)該在合理借鑒前兩者基礎(chǔ)上以“文創(chuàng)興鎮(zhèn)”的新方式對非遺型鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行整體改造,探索非遺小鎮(zhèn)創(chuàng)新發(fā)展的路徑。以“文創(chuàng)興鎮(zhèn)”推動非遺小鎮(zhèn)發(fā)展,需要突破“遺產(chǎn)悖論”。

人們發(fā)現(xiàn),“一個(gè)國家或者地區(qū),遺產(chǎn)越多發(fā)展越慢,歷史越悠久經(jīng)濟(jì)越落后”。這就是“遺產(chǎn)悖論”現(xiàn)象。決不要落入“遺產(chǎn)悖論”和文化陷阱,決不能出現(xiàn)文化遺產(chǎn)成為阻礙發(fā)展的問題,決不能出現(xiàn)文化盛名徒有虛名的問題。

“遺產(chǎn)悖論”產(chǎn)生的原因很簡單,遺產(chǎn)是前人留下的財(cái)產(chǎn),是歷史留下的精神或者物質(zhì)財(cái)富,不能破壞只能保護(hù),容易讓后人背上沉重的思想包袱,產(chǎn)生嚴(yán)重的保守思想,因循守舊,裹足不前,躺在前人的溫床上酣睡。這是世界遺產(chǎn)帶來的次生災(zāi)害和巨大隱患。過去輝煌的古城、工程,只能瞻仰、憑吊、紀(jì)念和朝拜,除了維護(hù)堅(jiān)守,幾乎只有參觀價(jià)值,文化和學(xué)術(shù)價(jià)值也只屬于少數(shù)人的專利,不屬于廣大人民群眾。領(lǐng)導(dǎo)叫好沒票房,專家點(diǎn)贊沒市場。 應(yīng)該大力實(shí)施相應(yīng)的“轉(zhuǎn)化工程”,把非遺資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢,特別是經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。

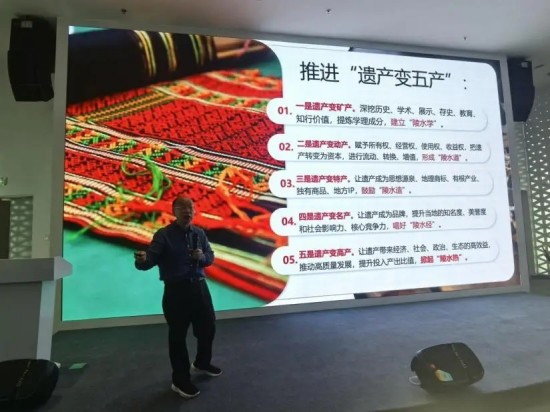

對于文化和自然遺產(chǎn),要辯證分析和科學(xué)開發(fā),避其劣勢、揚(yáng)其優(yōu)勢,取其精華、去其糟粕,更要創(chuàng)新性發(fā)展和創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化,把“遺產(chǎn)”變?yōu)?ldquo;新產(chǎn)”,把遺物變活物,把靜態(tài)變動態(tài),把存量變增量,把大道變?nèi)说溃咽⒆u(yù)變動力,把爛牌變好牌。遺產(chǎn)是資產(chǎn),是物質(zhì)與精神財(cái)富,必須推陳出新帶來實(shí)際效益,實(shí)現(xiàn)“流量、熱量、質(zhì)量、動量、增量、容量、音量”的提升。推進(jìn)“遺產(chǎn)變五產(chǎn)”:

一是遺產(chǎn)變礦產(chǎn)。深挖歷史、學(xué)術(shù)、展示、存史、教育、知行價(jià)值,提煉學(xué)理成分,建立“陵水學(xué)”,譜寫非遺保護(hù)陵水新篇章。

二是遺產(chǎn)變動產(chǎn)。賦予所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)、使用權(quán)、收益權(quán),把遺產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本,進(jìn)行流動、轉(zhuǎn)換、增值,形成“陵水道”。三是遺產(chǎn)變特產(chǎn)。讓遺產(chǎn)成為思想源泉、地理商標(biāo)、有根產(chǎn)業(yè)、獨(dú)有商品、地方IP,鼓勵“陵水造”。

四是遺產(chǎn)變名產(chǎn)。讓遺產(chǎn)成為品牌,提升當(dāng)?shù)氐闹取⒚雷u(yù)度和社會影響力、核心競爭力,唱好“陵水經(jīng)”。

五是遺產(chǎn)變高產(chǎn)。讓遺產(chǎn)帶來經(jīng)濟(jì)、社會、政治、生態(tài)的高效益,推動高質(zhì)量發(fā)展,提升投入產(chǎn)出比值,掀起“陵水熱”。

我們認(rèn)為,要盡快建立“陵水學(xué)”,這就是研究陵水非物質(zhì)文化遺產(chǎn)演進(jìn)軌跡和發(fā)展規(guī)律的學(xué)問,重點(diǎn)研究非遺文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)有的已經(jīng)老化,有的已經(jīng)衰退,必須跟上時(shí)代創(chuàng)新。推動非遺發(fā)展,有市場與政府兩種力量。市場推動是長效的、持續(xù)的,見效慢;政府推動是短期的、波浪的,見效快。市場應(yīng)該成為決定性因素,政府是更好地發(fā)揮作用,做好引導(dǎo)、規(guī)劃。要把市場和政府兩手結(jié)合,解決規(guī)劃、項(xiàng)目和資金問題。好的項(xiàng)目可以帶來好企業(yè)、好資金。國有平臺公司要有真作為,鼓勵國有制與私有制合作,發(fā)揮股份制的獨(dú)特優(yōu)勢。讓陵水非物質(zhì)文化遺產(chǎn)凸顯“五種效應(yīng)”——

一是凸顯燈塔效應(yīng)。樹立“目標(biāo)物”,建設(shè)高光地,使其成為追隨對象,類似于當(dāng)年“延安的燈塔”,要研究陵水非遺什么是最亮的,如何吸引年輕人。

二是凸顯磁場效應(yīng)。讓非遺成為磁場產(chǎn)生強(qiáng)大吸引力,集聚人才、資金、技術(shù)、項(xiàng)目,喊響陵水是“最好賺錢、最好花錢”“最好養(yǎng)生、最好創(chuàng)業(yè)” 的地方。

三是凸顯聚變效應(yīng)。建設(shè)各種平臺、舞臺、園區(qū),優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境,吸引各種投資基金和創(chuàng)業(yè)基金落戶陵水,讓資源發(fā)生“熱核聚變”(氫彈原理)反應(yīng),釋放巨大能量,推動陵水發(fā)展。

四是凸顯牽引效應(yīng)。讓遺產(chǎn)轉(zhuǎn)化成為陵水的“芯片”和動力,帶動各行各業(yè)協(xié)同發(fā)展。核心是利益,要研究關(guān)聯(lián)途徑、方式、機(jī)制是什么。

五是凸顯外溢效應(yīng)。陵水是黎族文化之鄉(xiāng),讓遺產(chǎn)跨出欣賞瞻仰疆界,成為血液流遍全域,成為基因遺傳后代,成為品牌唱響全球!

(李后強(qiáng)2025年1月17日在海南省“牢記囑托,傳承發(fā)展”陵水縣非遺傳承人茶話會上的報(bào)告)

上一篇:荔枝莊園:大唐荔妃城主題畫揭幕、果酒酒莊揭牌、封壇藏酒賞煙花,快樂幸福拉滿

下一篇:從“三體世界”到“五糧和美”/李后強(qiáng)