2024-04-18 09:46 瀏覽量:23357 來源:中國食品網

今緣春·好善山東·中華善城酒文化研究系列成果之一

今緣春,為何被稱為東方酒祖?

2023年,是中華文明探源工程歷經20年的收獲年,一系列成果顯示:距今5800年前后,黃河、長江中下游以及西遼河等區域出現了文明起源跡象;距今5300年以來,中華大地各地區陸續進入了文明階段;距今3800年前后,中原地區形成了更為成熟的文明形態,并向四方輻射文化影響力,成為中華文明總進程的核心與引領者。

前掌大遺址出土商代青銅提梁卣——今緣春酒文化博物館復刻

中華文明起源形成與早期發展過程為:距今萬年奠基,八千年起源,六千年加速,五千多年進入(文明社會),四千三百年中原崛起,四千年王朝建立,三千年王權鞏固,兩千兩百年統一多民族國家形成。

文明起源的證據需要:文物考古,歷史記載,故事傳說等。國學大師季羨林先生曾說過:“世界上歷史悠久、地域廣闊、自成體系、影響深遠的文化體系只有四個:中國、印度、希臘、伊斯蘭,再沒有第五個。沒有斷代的只有一個:中國。

2012年11月,山東文化音像出版社出版的孫茜、孫貴儉著《從七千年前走來—棗莊古代歷史文化考略》記載:西周時稱中原人為夏族,春秋時稱中原人為華族,漢代以后才“華夏”連稱。而“中華”一詞,則是中國和華夏的合稱。

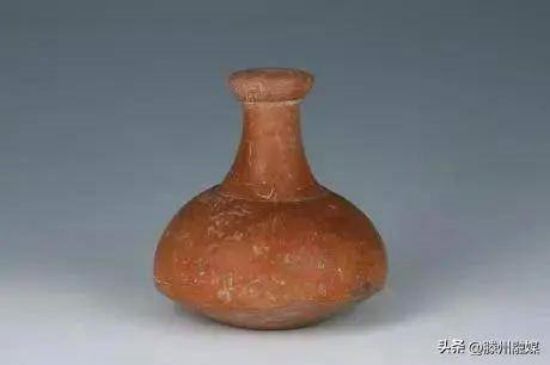

新石器時代北辛文化紅陶壺——滕州博物館館藏

王獻唐先生在《炎黃氏族考》一書中說:中華民族起于東方。都與東夷緊密相關。北辛先民為代表的東夷人是中華民族最早的成員之一。

東夷是中國古代東方民族的總稱。所謂東夷族文化上的概念,從廣義上說,“凡在殷商西周以前,或與殷商西周同時,所有在今山東全省境內,及河南省之東部、江蘇之北部、安徽之東北角,或兼及河北省之渤海岸,并跨海而包括遼東朝鮮的兩岸……諸姓,全叫做夷”。其中,以“海岱看滕州”的山東地區為其主要發源地和聚集地,作為中華文化的重要組成部分,歷經數千年歷史長河的積淀和洗禮,東夷文化的精華與精髓,已深深滲透到中華民族的血脈之中,已成為中華民族重要的精神標識之一。

山東博物館有說明文字介紹:距今8500年開始,東夷人在生產工具制造、玉器制作、陶器制作、銅器冶煉、紡織業、釀酒業、雕刻鑲嵌工藝、陶文、龜卜、原始八卦、原始歷法、原始醫學等諸多方面創造了燦爛的業績,留下了許多動人的遠古傳說。龍山文化城址的出現,表明自龍山文化早期開始,山東地區已經進入了部落方國即早期國家的時期,進入了文明時代。

2010年9月,山東大學出版社出版的王賽時《中國酒史》記載:龍山文化晚期遺址發現了我國最早的酒器。然而,到了1979年,山東大汶口文化墓葬發掘出一組成套的釀酒用具,有瀝酒漏缸、接酒盆、盛酒盆、盛貯發酵物品的大口尊,用實物向今人展示,遠在4800余年前,我國古代東夷部族就已經發明了谷物釀酒,中國釀酒絕不晚于這段時期。應該說,以考古中發現的釀酒器而不是盛酒器或飲酒器(這些酒器也可用來盛水、飲水或盛飲其他飲料)來判斷釀酒起源,最具說服力。

據《后漢書·東夷傳》記載,在長達6個世紀中,夷商之間延續著民族沖突與斗爭。滕州前掌大遺址出土的一件有銘銅盉,也證明商代薛國曾經對夷方作戰,并俘獲了夷方的首領,為商末征東夷戰事的文字史料。2018年1月,方志出版社出版《北辛村志》記載:東夷文化是中華文化的重要源頭之一。滕州發掘的北辛文化上承古老的東夷文化,下拓齊魯文化,博大精深,是一套完整的東夷文化鏈條。由此可以找到“東夷族”既是齊魯酒的酒祖,也是中華酒祖的考古證據。

《棗莊古代史綱》記載:這個處于古薛河流域的先秦古薛國,是東夷文化的重要發源地。由于上古資料較少,東夷文明的存在和發展主要依靠于考古分析,其序列源于北辛文化(距今約7300年),歷經大汶口文化(距今約6300年)、龍山文化(距今約4500年),至岳石文化(距今約4200年)。而這一中華文化主脈,在薛國都有系統而豐富的遺存,這在全國極為罕見。作為全國重點文物保護單位,“北辛文化遺址”為“中華5000年文明”提供了繼續溯源的證據。

最早的文字符號在這里出現。在北辛遺址一件陶器的底部,發現一對酷似鳥足的刻劃符號,被考古學家和文字學家譽為“文字的起源”“文明的曙光”。最早的農耕文明在這里出現:從北辛遺址出土的石斧、石鏟、石磨盤、鹿角鋤、蚌鐮等文物來看,當時的農業生產從播種、收割到加工、貯藏均有一套較為完備的工具。還在一個窖穴中,出土了碳化谷物,表明遠在7300年前,勤勞智慧的北辛先民已經在這里大面積墾荒拓地,培育出農作物,掌握了初步的農業生產技術,糧食生產已經成為人們的生活主要來源。

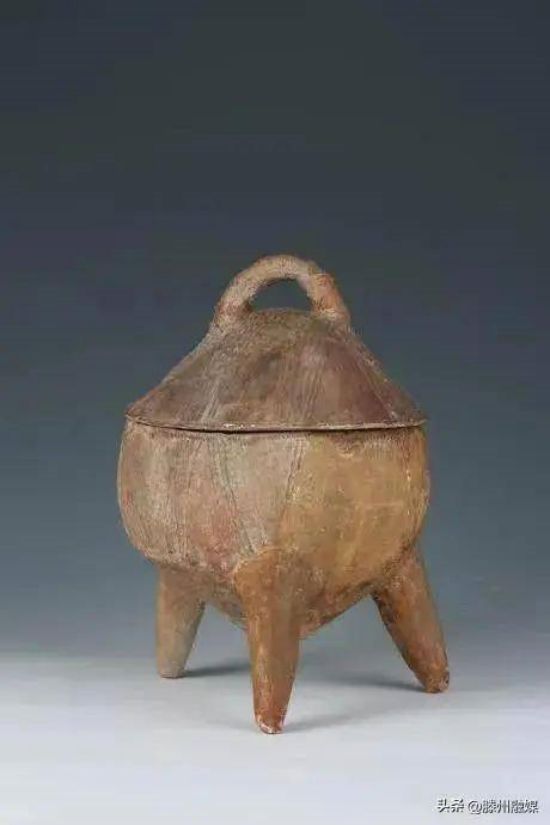

最早的制陶工藝在這里出現:在使用的陶器中,不僅講究生活的實用性,而且講究觀賞的藝術性,如紅頂缽、指甲印紋缽、蒜頭壺、泥條紋、刻花紋器具等。從出土的大量打磨器、削刮器等豐富多姿的陶器來看,北辛先民制陶作坊已有專門的分工,制陶技藝較為先進,手工業較為發達。最早的釀酒技術在這里出現。北辛遺址出土的典型器物——蒜頭壺,是當時的盛酒器,說明當時已經掌握釀酒技術,糧食通過發酵,蒸餾成酒。

新石器時代北辛文化陶蓋鼎——滕州博物館館藏

2009年6月4日,中國文物信息網刊載了朱紹鴻的一篇《在前掌大的那些日子》的文章說,“那一次,我也有幸將裝著滕州最古老的酒的青銅提梁卣給攜了上來。”朱紹鴻是滕州市文化局文物科科長,這篇文章來于他參加1994年官橋鎮前掌大村挖掘時的回憶。《在前掌大的那些日子》一文中還提到了孫柱才、王元平兩位滕州人。王元平說,那三個裝酒的提梁卣,還是在他所負責挖掘的墓穴里發現的呢。

1964年,全國第一次文物大普查期間,就發現了震驚中外的北辛文化。1987年,全國第二次文物大普查,中國社會科學院考古研究所的胡秉華教授,用地排車拉著行李來到了官橋鎮,經過初步挖掘,發現了一個商周時期的“車輪”。不久,前掌大村民在犁地時又發現了西周的陶瓷殘片,這讓畢生研究商周文化的他確信薛國古城就在前掌大村附近。

1994年春天,經國家文物部門批準,以胡秉華教授為組長的山東省考古隊進駐前掌大村開始考古發掘。滕州博物館考古部的王元平有幸參與了全過程。王元平說,按照分工,他帶人挖掘的一個命名為“M11”的墓穴,這個墓穴距離地面三米多,是現場發掘的最大的墓穴之一。

在這個墓穴中發現了8只銅鼎,3只裝滿了液體的青銅提梁卣。考古經驗豐富的胡秉華教授認為,只有帝王才能享受9只鼎的禮遇,而享受8只鼎禮遇的非王即相,他從裝液體的提梁卣來判斷,應該是一位戰功顯赫的將軍。據王元平回憶,為了方便,胡秉華教授在前掌大村租了一處獨門獨院的民房,運輸三只提梁卣到胡教授租的住處時,由于村路顛簸其中一只封口破裂。在胡教授的住處,他打開了破裂的那只提梁卣,倒出的液體晶瑩透明。胡教授裝了一杯,留給了滕州,這杯3000年前的古酒至今陳列在滕州博物館。

至于三只提梁卣的去處,王元平回憶說,聽說一只在北京,一只在上海,還有一只被國家博物館永久收藏。至于提梁卣中的液體,經過北京大學權威的考古實驗室化驗,確有酒精分子的存在,迄今國內最古老的酒的發現,因此列入了1994年十大考古成果之一。由此證明了“北辛農耕、制陶、釀酒文化”是東夷酒文化的核心起源地,酒脈相襲相承,更為“東夷族”既是“齊魯酒祖”,也是“中華酒祖”提供了更遠古的考古證據。今緣春“東方酒祖”文化,由此誕生。而專家復古的由景德鎮陶瓷研制的“今緣春提梁卣”酒,將在龍年面世。

作者:吉林大學中國文化研究所客座研究員、今緣春首席酒文化顧問何冰

上一篇:四川金堂縣市場監管局召開短視頻和互聯網廣告發布行政指導暨規范化培訓會

下一篇:精圣酒莊“小而美”,做生態循環酒莊典范